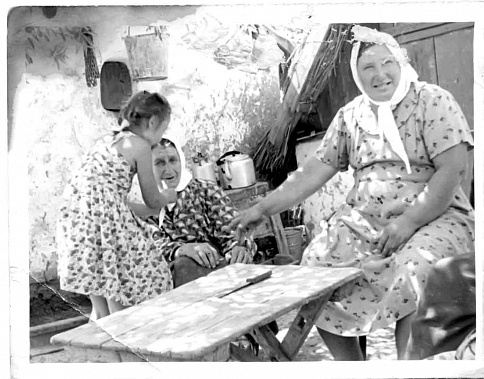

«Сколько себя помню, всегда поражалась невероятной доброте моей мамочки, – вспоминает наша читательница Антонина Таранченко. – Ее лицо, а особенно глаза – такие голубые, лучистые – просто светились. Она всегда молодо выглядела, но даже старики в хуторе звали ее Тимофеевной»

– Наша большая семья жила в хуторе Тверском Краснодарского края. И здесь наша мамочка Агриппина Тимофеевна Стаценко (в девичестве Сапун) была непререкаемым авторитетом, хоть и работала простым ветеринаром. В селе всегда найдется, из-за чего поругаться: к кому в огород чужая курица залетела, кому дети соседские ветку поломали. Но только идет мама, все сразу: «Тихо-тихо, Тимофеевна идет». Мама подходит и начинает их увещевать: «Ну что же вы, детей друг другу крестили – и ругаетесь?» Они тут же наперебой начинают жаловаться, а она выступает как третейский судья, с которым все соглашались.

Согласие было и в нашей семье, а ведь в одном доме жили девять человек: мама с папой, нас детей пятеро и две бабушки. Мамочка никогда не повышала голоса – с ней было просто невозможно поссориться! А отец у нас был взрывной, он застал три войны: с финнами воевал, всю Отечественную прошел, а потом лишь в 46-м вернулся с Дальнего Востока. Часто он залетал в дом: кричит, руками машет, а мама молча и внимательно слушает. И вот он выдохся уже, замолчал, и мама: «А теперь, Ванечка, говори, что ты мне хотел сказать?»

– Я постоянно возмущалась, спрашивала: «Почему ты так позволяешь ему так себя вести?» А мама только улыбалась: «Ну така больна людина, что ж обижаться-то?»

Зернышки кукурузы

– Мне было лет восемь, во второй класс пошла, – вспоминает Антонина Ивановна. – Послали меня с мамой в Крыловскую, в районную больницу уши лечить. Побыли мы у врача, выходим, а мама говорит: «Тоня, давай мы пройдемся – здесь недалеко». Спустились мы буквально через две улицы, доходим до одного дома. Мама стала около него и плачет. А потом говорит: «Это же наш дом, я здесь жила».

…В 1930 году Грунечке Сапун было шесть лет. Этот дом ее родители только-только выстроили. Дом, большое хозяйство: коровы и лошади, дружная семья – и вроде живи да радуйся, но родители все чаще по ночам что-то тревожно обсуждали: «Революция... Коллективизация...» Вдруг почему-то отправили старших сестер в Ростов няньками работать, а 8-летнего сына Васю и мою шестилетнюю маму оставили дома. Все поговаривали: «Вдруг пронесет...»

Не пронесло. В феврале, под утро, проснулась от криков во дворе. Завалились в дом люди в бушлатах, с фонарями. Отцу Тимофею сразу заломили руки за спину, даже одеться не дали, крикнули матери, чтобы собиралась.

Тогда поговаривали, будто кулаков прямо всей семьей отправляли в Сибирь, поэтому мать под шумок помогла сыну Васе выскочить из дома – в родном краю у мальчишки было бы больше шансов выжить. Грунечка не успела. Те, кто увели родителей, не сразу обратили на нее внимание – выносили добро из дома. А как заметили – заставили девочку снять все теплые вещи, взамен кинув старую фуфайку, в котором отец по двору ходил. Обчистили все, не тронув почему-то лишь большую икону. И ушли. А Грунечка осталась одна...

Страшно. Холодно. Дверь она прикрыла, каким-то старым одеялом укрылась. Утром вышла на улицу – по станице лишь калитки хлопают и собаки воют. Из еды нашла только замерзшую кормовую свеклу, ее сырой и ела – печь разжечь так и не смогла. Через несколько дней потеплело – и эта еда растаяла и испортилась.

Помощи ждать было неоткуда. От холода и голода Грунечка уже и двигаться не могла. Почему-то она уже знала в таком возрасте, что когда умирают – ложатся на лавочку под икону. Она и легла: руки сложила, глаза вверх. И там, за иконой, увидела чулок с семенной кукурузой – видимо, мать убрала под посадку. «Я так обрадовалась! Дотянуться, чтобы снять, не могла, смогла лишь расколупать маленькую дырочку – по зернышку выпадало, я его часами жевала-жевала, пока проглотить уже могла, – рассказывала потом Тимофеевна своей дочери. – Так и жила: не умираю, но и не живая...»

Погорельцы

Мама Грунечки в то время была в соседней станице Павловской. Мужей куда-то увели, а женщин оставили – все допытывались, где золото припрятали. Но через месяц началась вспышка тифа, и ей удалось сбежать. Днем пряталась, а ночью шла вдоль дороги по лесополосе – домой, к детям.

Добралась мама Груни до дома уже в середине марта, видит: двор раскрытый, ворот вообще нет. Только тут она поняла, что никого больше нет – села прямо на землю и завыла в голос. Вдруг чувствует – стоит рядом кто-то. Бледная как приведение Грунечка дергает ее за платье и спрашивает: «Мамочка, а ты плачешь потому, что я всю твою кукурузу поела?»

Только успокоилась – тут приходят какие-то мужчины: в станице из остатков населения уже выбрали советскую власть. И говорят: если здесь останетесь – завтра же найдут, идите в глухие хутора, говорите, что после пожара.

Они и пошли. Остановились в хуторе Ульяновка – там начали формировать колхоз. Здесь «погорельцев» приняли, дали работу, вырыли землянку. Начали жить заново, им даже козу выдали, чтобы девочку молоком отпаивать. Через какое-то время, под вечер, они услышали тихое: «Подайте, Христа ради...» Сначала думали, что послышалось, потом прислушались – и выскочили наружу обе: по голосу они узнали Василия, который в ту страшную февральскую ночь выскочил из дому. Он все это время так и скитался по краю, нигде не нашлось семьи, что рискнула бы в то страшное время приютить мальчишку. Вася больше года бродил от села к селу и каким-то невероятным чудом зашел именно в тот хуторок, где жили его мама и сестренка. Позже выяснилось, что и обе старшие сестренки оказались живы-здоровы. А отец Тимофей так и не вернулся. Уже много позже выяснилось, что его отправили на Север, на Валаам, он умер в 1951 году.

– Вроде даже бабушка письма мужу писала, но я точно не знаю, – признается Антонина Ивановна. – Тогда же мы были пионерами! И когда узнали, что бабушка – раскулаченная, и наша мамочка – из «этих»... Для нас это был удар! Мы никому не рассказывали, боялись, что узнают. И только когда стали взрослыми, мама с бабушкой начали рассказывать, кто такие кулаки.

… Несмотря на пережитое, Грунечка выросла в прекрасную женщину: статную, белокожую, с роскошными густыми волосами. Не озлобилась, а напротив, говорила: «В мире и так слишком много беды, чтобы позволить себе злиться или жаловаться. Радоваться нужно каждому дню».

У нее был какой-то неисчерпаемый источник сил: всех накормить, обстирать, похлопотать по хозяйству – у нас были и домашние животные, и большой огород. В доме была всегда идеальная чистота: везде домотканные дорожки, на каждой кровати покрывала вышитые, выбитые и кристально белые занавесочки – она пряла и вышивала сама, и везде – море домашних цветов! При этом мама всегда ходила в чистом белом фартуке поверх платья – она никогда не позволяла себе выглядеть неопрятно.

– Маму все считали красавицей, а вот папа наш был... ну, неинтересный был, – вспоминает Антонина Ивановна. – Как-то я спросила: «Ма, ну ты отца хоть любила когда-нибудь?» А она спокойно говорит: «У нас не было возможности кого-то любить – все мужчины ушли на войну, вернулись – единицы... Но твоего отца есть за что уважать – это важнее».

Солдатская мама

Мама еще долго была молодой, но как-то заболела, а в районной больнице перепутали лекарства и вкололи ей почти смертельную дозу – начался цирроз печени. Врачи уже крест ставили, но Тимофеевна больше на силе воли начала поправляться – ей было ради кого жить.

И вроде долго бы еще прожила – ей и 60 еще не было. Но в это время нашего Сережу – моего младшего брата – забирают в армию. Да не куда-нибудь, а в Грозный: он был спортсменом, а там была база по подготовке спецвойск. И тут начинается война в Афганистане... Брат прислал письмо маме, и тут она спрашивает: «Тоня, а если мама умирает, сына из армии вызывают?» И она начала таять на глазах! Врачи понять ничего не могли, а она все просит сыночка прислать. В армии пошли навстречу и отпустили солдата к тяжелобольной матери.

И вроде долго бы еще прожила – ей и 60 еще не было. Но в это время нашего Сережу – моего младшего брата – забирают в армию. Да не куда-нибудь, а в Грозный: он был спортсменом, а там была база по подготовке спецвойск. И тут начинается война в Афганистане... Брат прислал письмо маме, и тут она спрашивает: «Тоня, а если мама умирает, сына из армии вызывают?» И она начала таять на глазах! Врачи понять ничего не могли, а она все просит сыночка прислать. В армии пошли навстречу и отпустили солдата к тяжелобольной матери.

– Брат приехал поздно вечером в хутор, но из-за гололеда не смог сразу добраться до больницы, – вспоминает Антонина Ивановна. – Позвонил, попросил передать, что утром пешком придет. Я как раз дежурила в палате у мамы, тут же ей рассказала – она аж встрепенулась, порозовела, щебетать начала. Я и задремала под ее рассказы буквально на секундочку. Проснулась как от укола в сердце, а она уже...»

Младший сын Тимофеевны задержался на похороны, а потом еще и воспаление легких подхватил. Когда вернулся в Грозный, оказалось, что его группу уже отправили в Афганистан – обратно никто не вернулся.

«Вот такой она была, наша мамочка, – вздыхает Антонина Ивановна. – Когда ее хоронили, проститься пришел весь хутор. Даже старые бабки просили, чтобы их привезли Тимофеевну проводить. И даже сейчас, когда мы приезжаем в хутор, старожилы нас не иначе как «детки Тимофеевны» и не зовут. Добро, его долго помнят».