Александр Баляба и Ростовская область - почти ровесники – он на год всего лишь ее моложе. Но судьбы их переплелись самым тесным образом.

Кубанский казак Саша Баляба родился не так уж и далеко от донских мест – в станице Кущевской Краснодарского края.

- В самой обычной крестьянской семье, - с гордостью объявляет он мне при встрече.

И гордиться Александру Васильевичу есть чем – отец его на Кубани был знатным хлеборобом. В пятьдесят втором году прошлого века за высокие показатели в сборе урожая комбайнер зерносовхоза «Кущевский» Василий Баляба был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

- В той жатве и я с друзьями участвовал, - добавляет Александр Васильевич. – Помогал отцу без потерь хлеб убирать.

Баляба-младший после окончания школы о будущей профессии не задумывался. Выбрал, конечно, сельскохозяйственный вуз. Экзамены сдал, а вот по конкурсу не прошел. Так что пришлось Саше со своими тремя друзьями-одноклассниками забирать документы.

Домой они сразу не поехали, а пошли в Ростове по другим учебным заведениям, где еще шли приемные экзамены. Так и оказались на ступеньках гидрометтехникума.

Домой они сразу не поехали, а пошли в Ростове по другим учебным заведениям, где еще шли приемные экзамены. Так и оказались на ступеньках гидрометтехникума.

Годы учебы, распределение, работа по специальности, армейская служба. Все, как у большинства молодежи того времени. Но уже в армии Александр твердо решил, что его трудовая биография будет тесно связана с гидрометеорологией. И снова - поступление в вуз. Теперь в Одесский гидрометеорологический институт. Александр после успешной сдачи экзаменов становится студентом факультета гидрологии этого учебного заведения.

- А как вы попали в Константиновск? – забегая вперед в нашем разговоре, спрашиваю я Александра Васильевича.

- А как вы попали в Константиновск? – забегая вперед в нашем разговоре, спрашиваю я Александра Васильевича.

- В газете «Правда» о нем прочитал, - говорит Баляба.

Печатались тогда в центральной прессе документы партии и правительства. И инженеру Павловского гидроузла, что в Башкирии, на глаза случайно попались материалы двадцать пятого съезда КПСС, где в основных направлениях развития страны значилась ударная стройка очередной пятилетки – Константиновский гидроузел на реке Дон. Вот и позвали Александра в дальнюю дорогу те несколько строк официального документа, как и многих в то время отчаянных строителей-романтиков.

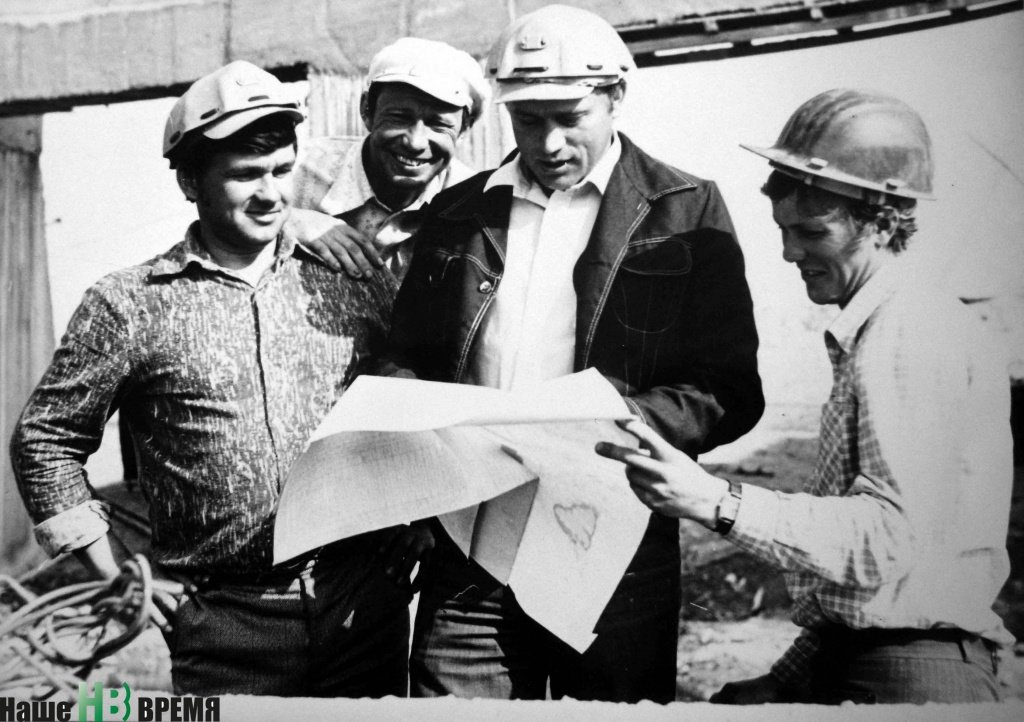

На месте будущего гидроузла весной семьдесят шестого года еще виднелись корневища деревьев, и бульдозеры те корни сгребали. Дул сильный ветер, поднимающий песок и пыль. Вместо сегодняшнего поселка гидростроителей – два вагончика. Но разве могло это остановить человека, не боящегося никаких трудностей?!

Баляба через несколько недель был в донском городке и стоял в конторе ПМК. Он может переехать, сказал, если нужны на стройке специалисты. А в них здесь ой как нуждались. И уже через месяц инженер-гидролог был снова в Константиновске. А потом переехали сюда и жена с тремя детьми. Дину Семеновну, как верную и понимающую спутницу жизни, тоже не испугало ни незнакомое место, ни вагончик, где их поселили, ни бытовые неурядицы.

Баляба через несколько недель был в донском городке и стоял в конторе ПМК. Он может переехать, сказал, если нужны на стройке специалисты. А в них здесь ой как нуждались. И уже через месяц инженер-гидролог был снова в Константиновске. А потом переехали сюда и жена с тремя детьми. Дину Семеновну, как верную и понимающую спутницу жизни, тоже не испугало ни незнакомое место, ни вагончик, где их поселили, ни бытовые неурядицы.

Инженер отдела ПМК, секретарь партбюро треста, а потом первый начальник построенного гидроузла. Это все о нем – Александре Балябе. Проработал он на гидроузле, своем детище, около тридцати лет.

В Константиновском районе в то время было много строек. Только сегодня мало что от них осталось. Лишь гидроузел с мостовыми переходами через Дон по-прежнему является визитной карточкой этих мест.

- Что было для вас главным в дни строительства объекта? – спрашиваю я Александра Васильевича.

Он, на минуту задумавшись, отвечает:

- Конечно, люди!

Приехали они из разных мест. И цели у всех были разные: кто-то хотел заработать, кто-то самостоятельность свою утвердить, кто-то просто сменить профессию. Баляба понимал, что ничто не объединяет так людей, как совместный коллективный труд, здоровое соперничество. И он кинул клич - организовать соревнование за право укладки первого кубометра бетона.

- Кинуть клич было мало, - вспоминает Александр Васильевич. – Нужно было быть рядом с рабочими, помогать справляться с возникающими производственными и бытовыми проблемами.

Его редко можно было застать в кабинете. Кстати, этот стиль работы Баляба сохранил на всю жизнь. Подхватили его и другие специалисты. Любопытный пример привел Александр Васильевич. Никто не заставлял старшего инженера производственно-технического отдела треста «Донгидрострой» Юрия Михайлова перейти временно работать рядовым рабочим. Близилась пора затопления котлована водосливной плотины. Все понимали, что чем быстрее будет подготовлен котлован, тем раньше можно будет провести перекрытие Дона и пропустить через шлюз первое судно.

А на работах в котловане был настоящий аврал. Все силы рабочих были брошены на затирку бетонных поверхностей подводной части плотины. Они, по словам Балябы, должны были быть безукоризненно ровными и гладкими. И тогда Михайлов сам на полмесяца ушел в бригаду и стал на затирку бетона. В ноябрьскую ветреную погоду он мастерски орудовал цементной пушкой, ювелирно обрабатывая бетонные блоки…

О строителях гидроузла и работниках, которые потом его обслуживали, Баляба рассказывает долго, хотя прекрасно понимает, что возможности даже просто всех перечислить у газеты не будет.

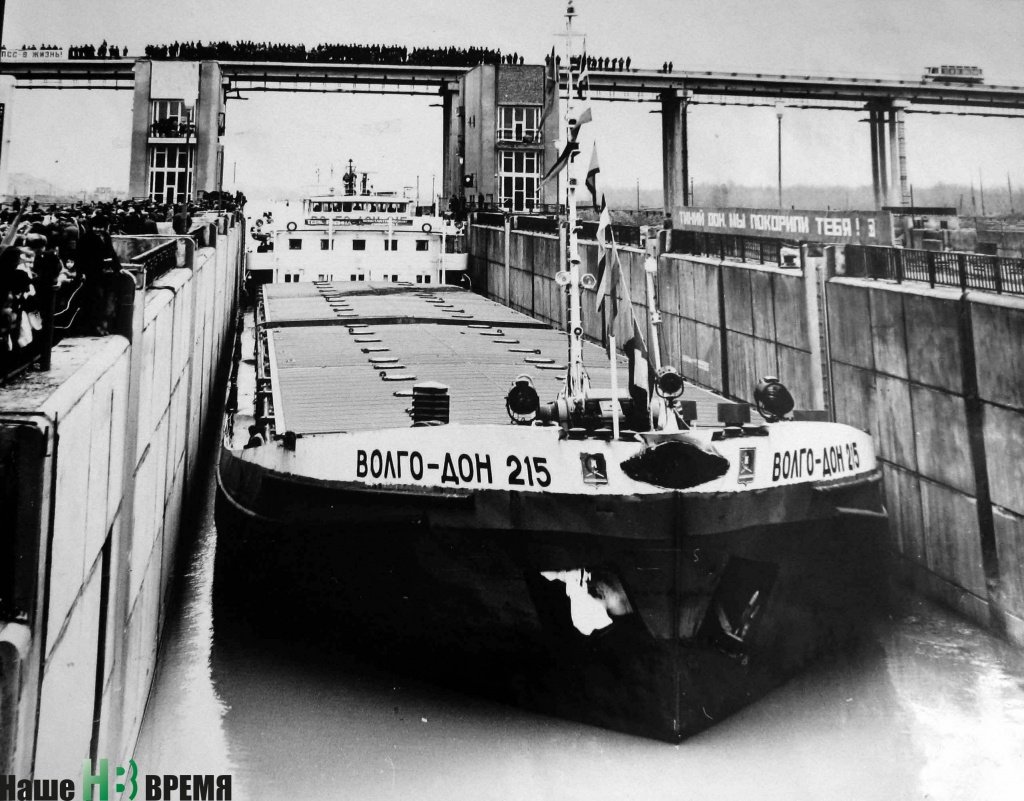

Пропуск первого судна через шлюз состоялся в декабре 1982 года. Этот день Александр Васильевич помнит до мельчайших подробностей. Осенний воздух сотрясает мощное «ура!». Это собравшиеся на торжественный митинг строители, горожане, многочисленные гости радостно приветствуют тех, кто причастен к знаменательному событию.

Передовой бригадир плотников-бетонщиков Александр Жидков зачитывает рапорт строителей гидроузла обкому КПСС.

Наступает долгожданная минута. По команде диспетчера смены включаются механизмы управления шлюза. Раскрываются его верхние ворота, и в камеру медленно входит теплоход «Волго-Дон-215». Капитан салютует гудком теплохода. Сотни людей, затаив дыхание, следят за шлюзованием. Вот открываются и нижние ворота. «Волго-Дон» покидает шлюз. А участники митинга горячо поздравляют друг друга…

С того памятного дня прошли десятилетия. Константиновский гидроузел ежегодно несет свою трудовую вахту. И хотя построен он был с опережением графика, качество работ, по словам Александра Балябы, от этого не пострадало. Принят гидроузел был государственной комиссией с оценкой «хорошо».

Заходит по-прежнему в родной коллектив и его бывший начальник. Здесь рады видеть Александра Васильевича и послушать его рассказы о былом. Да и многолетний опыт работы всегда пригодится.

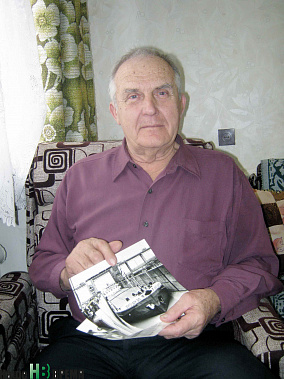

А дома, по возвращении, Балябе, конечно, взгрустнется. И тогда выручают многочисленные фотоснимки, на которых запечатлены незабываемые мгновения ударной стройки и лица ее героев. Благодаря этим людям был построен новый гидроузел, который позволил обеспечить условия для нормального судоходства на Нижнем Дону. А значит, дал новый импульс для развития всей донской экономики.

Фото автора и из архива семьи Баляба