Вообще-то я собирался поговорить о компьютерах. Тем более что в свое время обещал это сделать. Но, взявшись за тему, не мог не вспомнить, что самые первые компьютеры как раз и создавались для быстрого решения сложных математических задач, изобилующих громоздкими расчетами.

Эти устройства тогда так прямо и назывались – электронно-вычислительные машины (ЭВМ). В 60-е годы такая аббревиатура была в ходу. И сохранялась вплоть до начала 80-х годов, когда ее вытеснило всем нынче хорошо знакомое и ставшее бытовым заморское словечко «компьютер».

Рабы Рима считали в уме...

Нынче компьютеры буквально пронизывают наш быт. Но позвольте, ведь и до их появления люди как-то справлялись с расчетами! Складывать, вычитать, умножать и делить стали с незапамятных времен. И добились в том полного успеха. Чему свидетельства – множество впечатляющих инженерных сооружений древности. Тот же водопровод, «сработанный еще рабами Рима», молитвами жрецов не создашь. К божественному наитию нелишне приложить сухие расчеты. Иначе водичка в дома не потечет, сколько ни вздымай руки к небу…Так что не одними молитвами жили наши предки, а и считать умели. И делали это в основном в уме. Что, как видим, получалось у них неплохо. Настолько неплохо, что устный счет сохранялся еще в обозримом прошлом. Во всяком случае в наших школах ему учили вплоть до тех самых 60-х годов прошлого века, когда в обиход вместе со спором физиков и лириков ворвались ЭВМ.

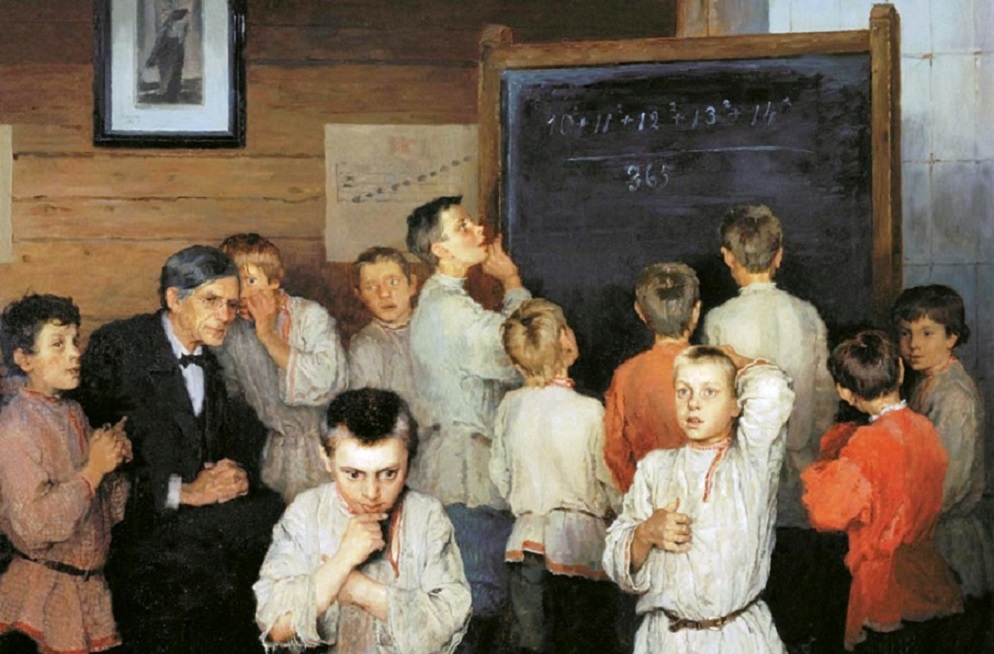

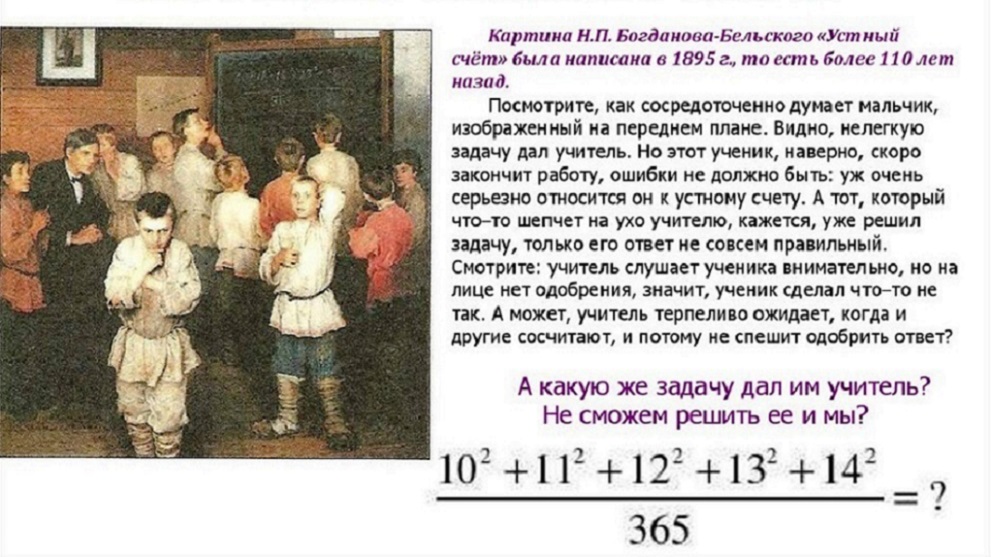

В старой школе умели загружать мозги. Картина "Устный счет", художник Н. Богданов-Бельский

Впрочем, ворвались они к пресловутым физикам. А простой люд продолжал считать в столбик – «один пишем, два в уме». Ну, и про устный счет не забывали. Кто постарше – помнят эти уроки, где учителя знакомили ребят с приемами быстрого счета в уме. Все происходило так, как это было изображено на известной картине художника Богданова-Бельского. Кстати, пример на доске, запечатленный художником, был довольно каверзный. С налету решению не поддавался. В первых играх КВН той поры пользовался популярностью конкурс, где предлагалось решить тот самый примерчик. Успех оказывался, что называется, переменным…

Счетные «лопаты»

Но тем не менее устный счет мало-помалу уходил в историю. Процесс вполне объективный, потому что люди всегда стремились находить и использовать устройства и приспособления, облегчающие возню с цифрами. Многие из них известны издревле – не хуже самого устного счета. Те из наших читателей, кто постарше, помнят, наверное, рассказы учителей математики о счетных камешках и о древних счетных досках с экзотическим названием абак.

До наших дней этому устройству дожить было не суждено. В отличие от не менее древних счетов, чьи костяшки прекратили щелкать только в последние пару десятков лет. Это сейчас солидные деревянные бухгалтерские счеты служат украшением интерьера. А до того они были в ходу во всех бухгалтериях страны. Теми, что поменьше, предпочитали пользоваться ИТР – инженерно-технические работники, так в советскую пору именовались разного рода технари. В этом качестве ваш покорный слуга, устроившись после школы работать в одно из ростовских конструкторских бюро, получил в АХО под расписку восхитительные пластмассовые счеты, на которых и производил арифметические операции, запечатлевая потом результаты своих нехитрых расчетов в чертежах.

Дожившие до наших дней счеты можно назвать более современной реинкарнацией древнего абака

Не бог весть какое изобретение, а работу, надо сказать, облегчало заметно. Я бы сравнил счеты с саперной лопаткой. Та при всей своей простоте, как известно, считается основным инженерным вооружением военнослужащего. С ее помощью можно было и окопчик мало-мальски приличный отрыть, и кусты мешающие срезать. И даже как весло лопатку использовали. Не говоря уже об оружии в рукопашном бою…

Универсальное, короче говоря, средство, облегчающее нелегкие ратные будни. Вот и счеты служили таким нехитрым вооружением. Только вооружали они не руки, а мозг, помогая быстрее и легче справляться с арифметическими расчетами.

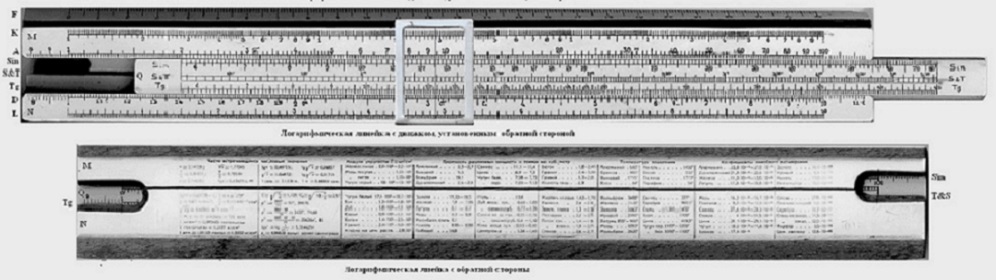

Другой такой «саперной лопаткой» послужил предмет, сколь внешне простой, столь же и гениальный. Я говорю о логарифмической линейке. Изобрел ее англичанин Уильям Отред. Не поверите, но с тех пор линейка в ее неизменном виде с нами уже 400 с лишним лет. И только сегодня ею перестают пользоваться. Перестают, но не перестали…

На логарифмической линейке считали траектории полета космических кораблей

Логарифмическая линейка – изобретение остро востребованное. Дело в том, что счеты хорошо помогали только при сложении и вычитании. Умножать и делить на них было худо-бедно тоже можно. Но приемы, которые существовали для этого, настолько вычурны, что плохо укладывались в голове. Так что пришлось придумывать логарифмическую линейку, с помощью которой можно было не только умножать и делить, но и возводить в степень, и выполнять другие значительно более сложные расчеты.

Настолько сложные, что линейка благополучно дожила до наших дней. Не будет преувеличением сказать, что это остроумное приспособление помогло создать экономическую мощь СССР. Ведь даже первые искусственные спутники Земли рассчитывались нашими инженерами на логарифмической линейке. И как летали!

Вот и я, поступив на работу в КБ, получил вдобавок к счетам и изящную логарифмическую линейку с прозрачным движком и другими перемещаемыми легким движением руки относительно друг друга частями, на которые были нанесены разнообразные шкалы. После этого мог считать себя полностью вооруженным.

В том, что все премудрости работы с линейкой мне, вчерашнему школьнику, знакомы, у моего начальства сомнений не было. В средней школе с линейкой знакомили основательно. Математические задачки с ее помощью решались не в пример вычислениям в столбик намного быстрее. Правда, парадокс: на первых порах, посчитав на линейке, мы потом проверяли результат на бумажке. Но такова уж природа человеческая… Излечение от этой привычки приходило по мере усложнения расчетов.

«Феликс», «Эрика» и другие

А когда настала пора более сложных счетных устройств, о столбиках уже никто уже не вспоминал. Доверяли арифмометрам, электромеханическим, а позже и электронным счетчикам безусловно. Продолжая наши землеройные аналогии, это были уже экскаваторы, способные достаточно быстро перелопатить большие объемы.

Но если говорить об арифмометрах, то им так и не удалось серьезно потеснить логарифмические линейки. Напрягала возня с многочисленными рычажками, которыми было оснащено это механическое устройство, носившее название «Феликс» (вероятно, намек на его революционного тезку, прозванного «железным»).

Хоть и железный, а не прижился...

Наш же «Феликс» был железным буквально. Только этот факт удобства в работе с ним не добавлял. Запросто можно было ошибиться с установкой рычажка, и тогда все расчеты летели в корзину. Да и при умножении крутить ручку аппарата столько раз, на сколько желаешь умножить, – занятие мало вдохновляющее.

В общем, «Феликс», несмотря на весь свой внушительный цельнометаллический вид, был, что называется, тупиковой ветвью развития счетного дела. Куда более перспективными оказались «Эрики» – электромеханические счетные машинки производства ГДР. Их еще называли табуляторами. Едва появившись в нашем КБ, они буквально пленили меня. Нравилось буквально все. И жать на клавиши с изображениями цифр, набирая нужное число, и вводить требуемое арифметическое действие. И вглядываться в крошечные окошечки, где после нескольких судорожных движений каретки появлялись цифры результата.

И даже скрежет и грохот, с какими перемещалась в ходе вычислений каретка этого монстра, отдаленно напоминавшего первые печатные машинки, отзывались в мозгу какой-то музыкой сфер… Кстати, летом этой музыкой можно было сполна насладиться, проходя мимо ростовского здания Госбанка, из чьих раскрытых окон доносился треск десятков одновременно работающих «Эрик».

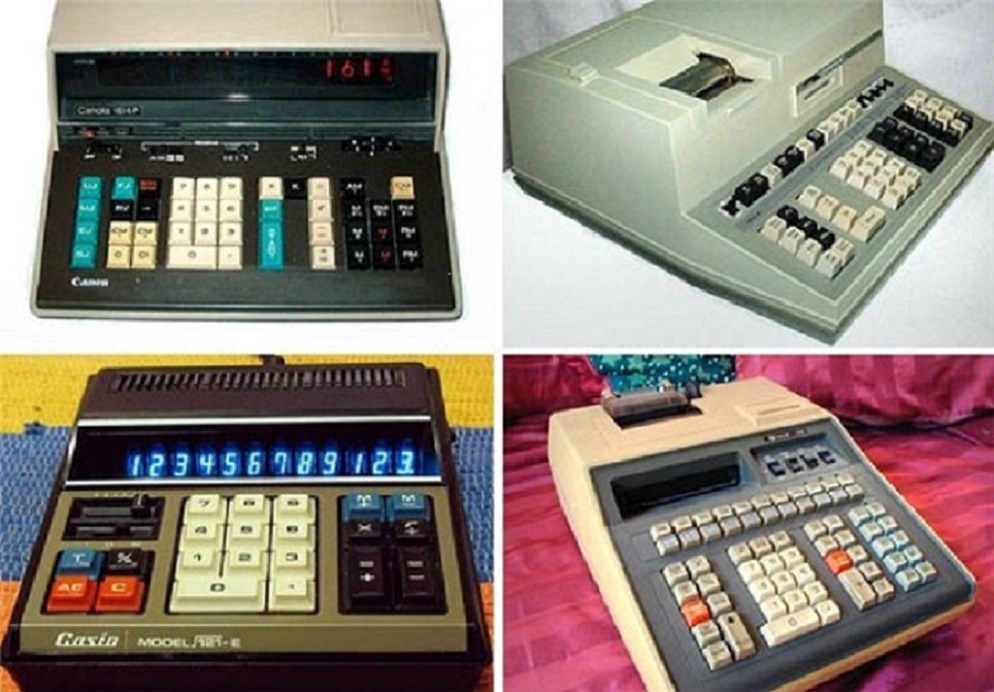

Было время, когда это считалось вершиной техники счетного дела

Но век электромеханических устройств оказался недолог. Не в последнюю очередь из-за их невысокой надежности. Нередко в ходе работы, особенно когда, увлекшись, ты пытался ускорить процесс, азартно стуча по клавишам, в машине заедали какие-то шестеренки, и все дело стопорилось. В конце концов «Эрики» просто переставали чинить, и они одна за другой отправлялись доживать свой век куда-нибудь в темный угол.

Уже значительно позже, когда я работал в редакции одной из ростовских газет, мы, вселяясь в помещения, ранее занимавшиеся одним из проектных институтов, вывезли оттуда немало таких сломанных «Эрик», «Монро» и прочих табуляторов. К ним прежние хозяева еще добавили горы чертежей и папок с расчетами из архива. В ту пору с техническим наследием старой эпохи не церемонились. Сбрасывали с корабля современности без долгих разговоров. Не оттого ли многое у нас сегодня приходится начинать с нуля? Впрочем, это уже совсем другой разговор…

На пути к калькуляторам

А пока на смену «Эрике» и другим ее электромеханическим аналогам пришли электронные устройства. Внешне они напоминали своих предшественников – были такими же громоздкими. Но зато работали бесшумно, а главное – практически мгновенно давали результат вычислений. Он высвечивался на табло с помощью индикаторных ламп, чье мерцание буквально завораживало. Считать на такой машине было одно удовольствие. Понятно, что от желающих постучать по ее клавишам не было отбоя. Только вот машина была всего одна. И стояла она в кабинете главного конструктора. А туда допускались немногие.

По сути, эти устройства были не чем иным, как калькуляторами. Точнее, их предтечами. А с самими калькуляторами в их нынешнем виде нам довелось познакомиться вскоре, когда в наше КБ каким-то ветром занесло делегацию из Франции. И во время чисто профессионального разговора один из французов достал из кармана небольшую штучку, размером с ладонь. Что-то напоминающее записную книжку. И что при ближайшем рассмотрении оказалось тем самым калькулятором, о котором мы тогда только слышали, но в глаза такое чудо еще не видывали. Можете себе представить, какое впечатление произвел этот изящно щелкающий кнопочками калькулятора француз на нас с нашими счетами и логарифмическими линейками да с электронной машинкой, стоящей под замком в кабинете главного конструктора.

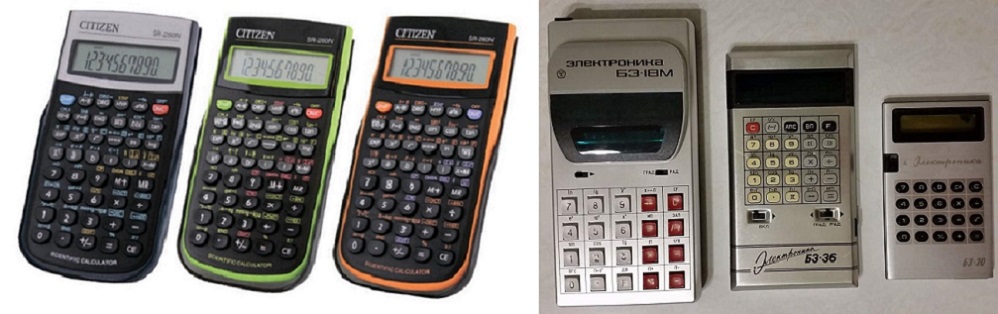

Но уже года полтора спустя я, уйдя на службу в войска ПВО, вовсю щелкал по кнопкам карманного калькулятора, производя требуемые в ходе боевой работы расчеты. Причем делал это на отечественной «Электронике», купленной в ближайшем магазине канцтоваров. Ни по габаритам, ни по качеству работы она ничем не уступала мини-калькулятору того француза. В инженерном исполнении мой калькулятор умел буквально все – вплоть до определения логарифмов и тригонометрических функций.

И чем наша "Электроника" хуже их "Ситизенов"?

Вот только потом затерялась наша «Электроника» в вихрях эпохи перемен, когда мы с какого-то перепугу решили, что их «Касио» с «Ситизенами» лучше. Кстати, инженерная версия такого «Касио» вот уже лет десять пылится у меня в столе. Отказала через месяц после покупки…

«Ум в порядок приводит»

Вот, собственно, и все, что хотелось рассказать. Дальше уже пришли компьютеры, так перевернувшие всю нашу жизнь. До того перевернули, что порой кажется: ничему прежнему в нашей новой реальности места уже не осталось. Хотя, с другой стороны, что есть новое, как не цепь явлений из прошлого? Не хорошо забытое старое? Самое время вспомнить про диалектическую спираль.

А вспомнив, давайте вернемся к картине Богданова-Бельского и попробуем решить написанный на доске пример. В конце концов, воспользовавшись словами Ломоносова, именно математика «ум в порядок приводит». И умение прикидывать в уме величины позволяет легче проникать в природу вещей и понимать их силу.

Так что там у нас с вами в ответе получается?