Интересные, а порой и неожиданные факты донской истории, неувядающие имена наших земляков и тех легендарных личностей, которые способствовали процветанию донской земли, – все это вы найдете в Краткой энциклопедии Ростовской области, которую мы составили в честь ее 80-летия

Награды Ростовской области

Система наград Ростовской области стала складываться сравнительно недавно: с 2011 года. Учреждены два ордена «За заслуги перед Ростовской областью» и «Орден атамана Платова», а также медали. Это медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью» и медаль «За доблестный труд на благо Донского края».

Кроме того, в реестре донских региональных наград - два Знака Губернатора Ростовской области. Знак Губернатора Ростовской области «За ратную службу» примечателен тем, что им, согласно регламенту, могут награждаться не только особо отличившиеся представители силовых структур, но и, к примеру, люди, оказывающие большую безвозмездную шефскую помощь воинским частям.

Награждения Знаком Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» могут проходить дважды в год: 15 мая - в честь Международного дня семьи» и 8 июля - в честь Дня семьи, любви и верности. Этой награды удостаиваются супруги, прожившие в браке 25, 50, 60 и более лет, создавшие хорошую дружную семью и отмеченные другими добродетелями.

Уже во второй раз учреждена региональная награда в честь юбилея Ростовской области. Это - памятные знаки «75 лет Ростовской области» и «80 лет Ростовской области». Ими удостоены работники разных сфер за активный вклад в развитие донского региона.

Донские недра

Многие полезные дела начались на Дону благодаря Петру Великому. В том числе - геологоразведка. Существует легенда о том, как казаки во время азовского похода Петра хотели порадовать царя своими подарками. Это большей частью были трофеи, добытые в бою или на охоте. Но один казак принес царю какой-то черный камень. Все стали смеяться: вот так невидаль! а царь сказал, что это и есть подлинное богатство донской земли: уголь-антрацит.

Многие полезные дела начались на Дону благодаря Петру Великому. В том числе - геологоразведка. Существует легенда о том, как казаки во время азовского похода Петра хотели порадовать царя своими подарками. Это большей частью были трофеи, добытые в бою или на охоте. Но один казак принес царю какой-то черный камень. Все стали смеяться: вот так невидаль! а царь сказал, что это и есть подлинное богатство донской земли: уголь-антрацит.

Недра донской земли угленосны, марочный состав донского угля разнообразен. Высок процент антрацитов, которые считаются лучшими в мире по калорийности.

На территории Ростовской области обнаружено свыше двух десятков месторождений углеводородного сырья. Ресурсы сырья, используемого для стройиндустрии, в значительной степени покрывают потребности строительного комплекса Ростовской области. Это - строительные пески, глины и суглинки, кварцит, мел, песчаник, известняк и т. д. Донская земля богата строительным камнем: Ростовская область - в лидерах по поставкам строительного щебня в регионы европейской части России.

А как в отношении рудных полезных ископаемых, а также благородных металлов? Промышленных месторождений пока не обнаружено, но надежды не потеряны. Как говорят специалисты, эти надежды поддерживаются «многочисленными рудопроявлениями жильного золота, вольфрама, молибдена, титаново-циркониевых россыпей».

Богатство недр составляют и подземные минеральные воды. Их (столовых и лечебно-столовых) на территории Ростовской области обнаружено свыше двадцати различных типов.

Непознанное

На территории Ростовской области есть места, которые называют мистическими. Самые знаменитые из них благодаря информации в СМИ и телепрограммам о тайнах непознанного прозвучали на всю Россию. Это Зеленый остров, расположенный совсем рядом с Ростовом, и город Сальск.

На территории Ростовской области есть места, которые называют мистическими. Самые знаменитые из них благодаря информации в СМИ и телепрограммам о тайнах непознанного прозвучали на всю Россию. Это Зеленый остров, расположенный совсем рядом с Ростовом, и город Сальск.

Над Зеленым островом, как утверждают уфологи, еще незадолго до начала Великой Отечественной был замечен некий неопознанный летающий объект. Версий насчет того, что это было, несколько: 1) секретное германское устройство, долетевшее до донского берега; 2) секретное советское устройство, произведенное, возможно, в некоей таинственной лаборатории, располагавшейся на Зеленом острове; 3) космическая летающая тарелка.

А Сальск и его окрестности начиная с 1989 года на протяжении долгого времени, были, судя по заявлениям уфологов, как медом намазаны для гуманоидов. Находились люди, которые свидетельствовали, что видели приземлившиеся космические корабли разных типов с инопланетянами. Однако в последние годы число таких свидетельств резко сократилось.

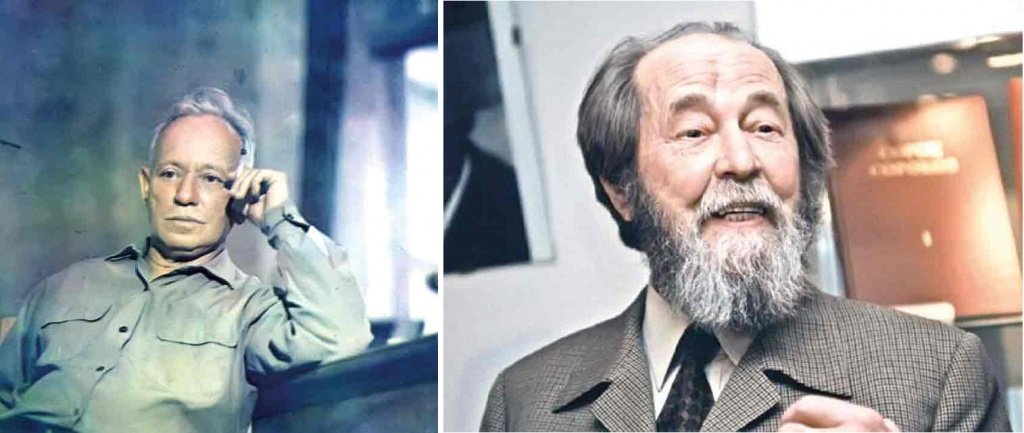

Нобелевские лауреаты

С судьбой Ростовской области переплетены судьбы сразу двух нобелевских лауреатов: Михаила Шолохова и Александра Солженицына. Шолохов здесь родился и прожил всю жизнь, Солженицын переехал с мамой в Ростов из Кисловодска в детские годы, окончил здесь школу и физмат Ростовского госуниверситета.

С судьбой Ростовской области переплетены судьбы сразу двух нобелевских лауреатов: Михаила Шолохова и Александра Солженицына. Шолохов здесь родился и прожил всю жизнь, Солженицын переехал с мамой в Ростов из Кисловодска в детские годы, окончил здесь школу и физмат Ростовского госуниверситета.

Эти два гения по своим мировоззренческим установкам были полной противоположностью и с первого взгляда друг другу не понравились, хотя и обменялись любезностями. В дальнейшем напряжение между ними нарастало. Шолохов, поняв, что Солженицын ратует не за преобразование, а за полную ликвидацию социалистической системы, высказался за его исключение из Союза писателей, а Солженицын всячески поддерживал версию о том, что истинный автор романа «Тихий Дон» - не Шолохов. Его главный аргумент был таков: не мог правоверный коммунист Шолохов написать такое неоднозначное в политическом плане произведение.

Мысль о том, что Шолохова следует удостоить Нобелевской премии в области литературы, высказывалась в зарубежной прессе еще в 1930-х годах. Официально его выдвигали на эту премию семь раз. Наградили в 1965-м с формулировкой: «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».

Нобелевский лауреат Александр Солженицын стал в своем роде рекордсменом: его удостоили этой премии в 1970-м, спустя всего восемь лет с момента первой публикации, когда еще не было ни «Архипелага ГУЛАГ», ни «Красного колеса», ни в «Круге первом». Фактически - за повесть «Один день из жизни Ивана Денисовича», прогремевшую и в СССР, и за рубежом. Такого короткого пути от первого литературного признания до Нобелевской премии мир еще не знал.

Интересно, что Льва Толстого, с творчеством которого неизменно сравнивают достижения этих двух нобелевских лауреатов, в список кандидатов на эту премию не включали. Сначала - по какому-то легкомыслию, потом - по просьбе самого писателя, считавшего, что деньги (премиальные - не исключение) - это зло.

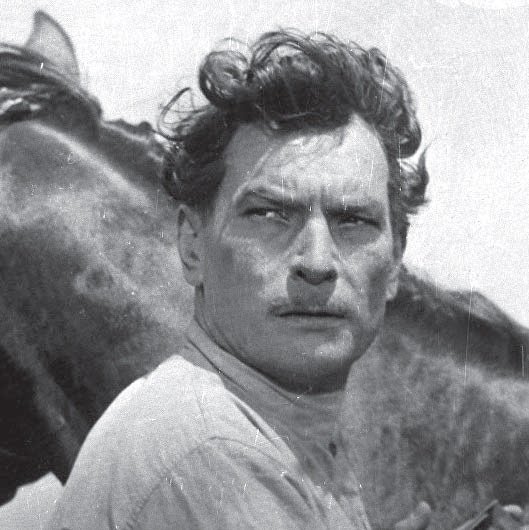

Народный герой

Еще и сегодня туристы, приезжая в станицу Вёшенскую, всматриваются, бывает, в лица прохожих, словно надеясь увидеть Григория и Аксинью - центральных персонажей шолоховского «Тихого Дона». В прежние годы это, порой безотчетно, делали многие. Не удивительно: герои этого романа выписаны так правдиво и ярко, что кажутся настоящими. Даже Элина Быстрицкая после утверждения ее на роль Аксиньи спрашивала у Шолохова, как встретиться с настоящей Аксиньей, и с трудом поверила, что свою главную героиню он выдумал.

Еще и сегодня туристы, приезжая в станицу Вёшенскую, всматриваются, бывает, в лица прохожих, словно надеясь увидеть Григория и Аксинью - центральных персонажей шолоховского «Тихого Дона». В прежние годы это, порой безотчетно, делали многие. Не удивительно: герои этого романа выписаны так правдиво и ярко, что кажутся настоящими. Даже Элина Быстрицкая после утверждения ее на роль Аксиньи спрашивала у Шолохова, как встретиться с настоящей Аксиньей, и с трудом поверила, что свою главную героиню он выдумал.

Для изображения Григория Мелехова Шолохов, по собственным его словам, что-то взял от Алексея, сына Григория Пантелеевича Дроздова, у которого родители будущего писателя в течение двух с половиной революционных лет снимали полдома. Но, познакомившись ближе с давним знакомцем своих родителей Харлампием Ермаковым, Шолохов понял, что Григорий Мелехов должен быть скорее таким: «Его предки, бабка-турчанка, четыре Георгиевских креста за храбрость, участие в восстании, затем сдача красным в плен и поход на польский фронт - все это меня очень увлекало в судьбе Ермакова. Труден у него был выбор пути в жизни, очень труден».

Интересно, что в «Тихом Доне» фигурирует и сам казачий командир Ермаков. Есть версия, объясняющая такое раздвоение: писатель сделал это для дезориентации своих недругов. Присутствие в романе реального Ермакова лишало их возможности утверждать, что этот человек, расстрелянный в 1927 году как контрреволюционер, - прототип главного героя.