Дата публикации:

17 апр 2015 г.

«Первыми выходят женщины и дети». Эти слова можно услышать, когда в море гибнет корабль: людей нужно спасать – в шлюпки первыми сажают детей и женщин. Но бывают времена – подлые, горькие – когда они, слабые и беззащитные, выходят первыми не для того, чтобы уцелеть в бурю – чтобы спасти других. Такое время зовется «война».

2603

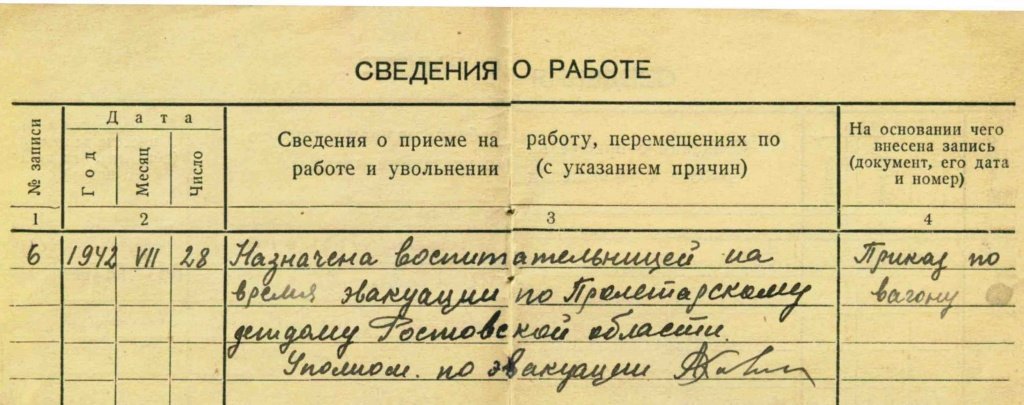

Приказ по вагону

Трудовая книжка моей прабабушки, Гонтаревой Надежды Ивановны. «Год – 1942, месяц - VII, число - 28. Назначена воспитательницей на время эвакуации по Пролетарскому детдому Ростовской области. Уполномоченный по эвакуации (подпись). На основании чего внесена запись: Приказ по вагону». Вагон в составе поезда следовал в Алтайский край. В поезде в эвакуацию ехали дети – воспитанники детских домов из Ростова-на-Дону. В их родном городе уже четыре дня хозяйничали фашисты.

Уполномоченным по эвакуации, поставившим подпись в прабабушкиной трудовой книжке, был ее муж – Дмитрий Анатольевич Калинин. К началу войны его педагогический стаж учителя, а затем завуча начальных классов насчитывал 38 лет. В феврале 1941 года Калинина приняли в партию – ВКП(б), в сентябре назначили инспектором ростовского гороно «по охране детства и детдомов». В 1942-м Дмитрий Анатольевич организовывал уже вторую эвакуацию детворы.

У меня в руках - удостоверение от 14 октября 1941 года:

У меня в руках - удостоверение от 14 октября 1941 года:«Выдано настоящее семье тов. Калинина Дмитрия Анатольевича, инспектора гороно, состоящей из жены Гонтаревой Надежды Ивановны, дочери Номикос Валентины Ивановны, внучки Номикос Людмилы Ивановны, в том, что они проживали в г. Ростове-на-Дону и в соответствии с постановлением Совета по эвакуации при СНК СССР от 8 октября 1941 года эвакуируются из г. Ростова.

Всем партийным и советским организациям, на основании постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР <…> просьба оказывать содействие в трудоустройстве эвакуированных членов семьи и обеспечении жильем».

Моя бабушка Номикос Валентина Ивановна в то время работала в райжилуправлении счетоводом-кассиром. Хорошо работала: согласно справке за 3 года «была 5 раз премирована». Моя мама звалась тогда не Людмилой Ивановной, а просто Милой, училась в 6-ом «Г» классе 28-й ростовской школы, ей не исполнилось еще 13 лет.

Сборы были стремительными. Не знаю, что взяла в дорогу бабушка («бабушка»! – ей не было еще 33-х!), а мама уложила в сумку две самых дорогих вещи: пионерский галстук и книгу Алексея Толстого «Детство Никиты». И они пережили эвакуацию! Маленькой я помню этот галстук (потом он куда-то исчез, возможно, бабушка использовала в шитье). А «Детство Никиты» стало одной из моих любимых книг. Уже потом я узнала, что ее подарила маме жена «врага народа», отбывающая срок в Сибири.

17 октября детдома вывезли из Ростова, добирались до места 4 дня. У Калинина было с собой письмо, адресованное заведующему Орджоникидзевским крайоно (тогда Ставропольский край звался Орджоникидзевским):

17 октября детдома вывезли из Ростова, добирались до места 4 дня. У Калинина было с собой письмо, адресованное заведующему Орджоникидзевским крайоно (тогда Ставропольский край звался Орджоникидзевским):«Ростовский-на-Дону горисполком эвакуирует 4 детских дома г. Ростова н/Д в количестве 299 чел. <…> и просит Вас оказать всемерное содействие в размещении воспитанников детдомов.

Одновременно сообщаем, что на эвакуацию детдомов отпущено 100 тыс. рублей, каковые распределены между детдомами.

Для руководства данными детдомами от ростовского горисполкома направляем представителем инспектора детдомов гороно тов. Калинина Д.А., которому просим оказывать содействие в размещении воспитанников».

С 1 ноября Дмитрий Анатольевич работал директором эвакуированного Ростовского детдома, размещенного в ауле Нижняя Теберда Карачаевской автономной области. Начали обустраивать быт. А тем временем 21 ноября немцы взяли Ростов, но были выбиты оттуда 29-го.

В апреле 1942 года Калинина отозвали в Ростов, из гороно перевели в облоно.

… Лето. Немцы снова под Ростовом. Дмитрию Анатольевичу поручена эвакуация детей в Алтайский край. С ним в качестве воспитателя («приказ по вагону») в далекое село Мамонтово едет жена – моя прабабушка Надежда Ивановна. А мама и бабушка остались с детворой на Кавказе. Чтобы встретить фашистов, дошедших до гор, и защитить от них воспитанников детдома.

А был ли подвиг?

В моей семье рассказы бабушки и мамы об эвакуации занимали огромное место! Я знала по именам и фамилиям детдомовцев, знала характеры и клички воспитателей. Представляла себе даже, как стояли кровати в спальнях. Смеялась над веселым, замирала от ужаса, когда дело касалось страшного. А было и то, и другое – такова жизнь.

Время прошло, нет уже мамы и бабушки. А память хранит отрывки, часто не связанные: осколки прошлого. Расскажу, что помню, а помню – что рассказывали.

Сначала детский дом, где работала бабушка, был в Нижней Теберде. Потом, когда немцы начали наступать на Кавказ, его перевели в Усть-Джегуту. Еще через год – обратно. В детдоме, наряду с другими, были дети-евреи. Их отделили от других и увели через перевал: кто был с ними, куда и как они вышли – не знаю. Но знаю, что этих детей спасли! Уже после войны бабушка встречала в Ростове кого-то из них. Все остались живы.

В 1941 все было не так уж и плохо. Продукты и вещи были, местное население помогало. Потом пришли немцы. Там, где находился Ростовский детский дом, они не стояли – проезжали через населенный пункт. Но всегда было страшно. С продуктами и вещами стало совсем плохо. Детские вещи шили-перешивали. Организовали подсобное хозяйство. Мама вспоминала, что дети ходили собирать колоски – что остались на поле после уборки урожая.

Однажды бабушка застала в детдомовской кладовой немца, пытавшегося утащить что-то съестное. Она кинулась в драку! И побитый немец позорно капитулировал.

А бабушка вернулась в детский дом и попросила коллег «досмотреть» дочку, когда ее, Валентину, расстреляют. Не расстреляли. Наверное, побитому немцу было стыдно признаться, что его отходила кулаками хрупкая молодая женщина.

Дети не просто жили, они учились! В местной школе, где были, видимо, неплохие учителя. По крайней мере, моя мама, попав в эвакуацию шестиклассницей, потеряла только один год и, вернувшись в Ростов, закончила в 1947 году десятилетку, поступила на химический факультет в университет.

Дети были как дети – ссорились и мирились, влюблялись и дрались. Для них воспитатели устраивали даже праздники: потихоньку – советские, «с размахом» - дни рождения. Придумывали подарки, что-то доставали, вырезали, клеили. А вечерами в спальнях мальчишки и девчонки рассказывали друг другу, какие у них герои родители. Как боялись этих рассказов воспитатели, а еще – ненавидящих детских глаз, которыми они смотрели на появлявшихся в ауле немцев!

Ох, как они боялись, эти взрослые, которые не могли подать виду своей детворе! Некоторые – на физиологическом уровне. Когда артиллерия била по горам, у одной сотрудницы каждый раз начинался, простите, понос. А деревянная уборная мостилась прямо над обрывом – выгребной ямы не надо. От разрывов дрожали горы, начинался камнепад, сходили лавины. Женщину уговаривали не рисковать, ведь убогое строение могло в любой момент сорваться в пропасть… Слава богу, не сорвалось.

А еще дети, конечно, болели. Бабушка, заботясь о других, чуть не потеряла мою маму – та с октября 1941 по апрель 1942 трижды (!) перенесла правостороннюю гриппозную пневмонию. Но врачи были здесь же, с ними: в маминой справке стоит подпись: «Главный врач Ростдетдома Н. Теберды».

Воспитатели… А кем вообще работали эти люди, кем числились согласно штатному расписанию?

Справки, справки… Бабушка сначала работала воспитательницей 6-го детского дома в Нижней Теберде – до февраля 1942-го. Потом ее назначили комендантом Нижнетебердинского учебного городка - на полгода. В апреле 1943-го она – завхоз детдома. В марте 1944-го – завподсобным хозяйством спецдетдома № 3. Именно в этом качестве она командируется в станицу Усть-Джегутинскую «для закупки семян для посевной кампании детдома». Это уже наши пришли, прогнали фашистов с Кавказских гор!

А что моя будущая мама – Мила Номикос? В мае 1943 года она – там, в эвакуации – вступает в комсомол. И выполняет комсомольские поручения. В июне 1944–го «комсомолка Номикос Людмила сопровождает беспризорного Нефедова Витю в Черкесский детприемник», в августе того же года «командируется в а. Джегута, Кзыл-Кола по вопросу проверки уплаты комсомольских взносов». Сопровождающей-проверяющей 14 лет…

А что моя будущая мама – Мила Номикос? В мае 1943 года она – там, в эвакуации – вступает в комсомол. И выполняет комсомольские поручения. В июне 1944–го «комсомолка Номикос Людмила сопровождает беспризорного Нефедова Витю в Черкесский детприемник», в августе того же года «командируется в а. Джегута, Кзыл-Кола по вопросу проверки уплаты комсомольских взносов». Сопровождающей-проверяющей 14 лет…А еще там «случались» самые разные чувства. Мой дед Иван Леонидович Номикос пропал без вести в сентябре 1941-го. И бабушка в марте 1944-го вышла замуж за военного коменданта Усть-Джегуты майора Стрельцова. И фамилию поменяла. А мама, даже став женой моего отца 8 лет спустя, так и осталась Номикос: всю жизнь она надеялась, что ее папа жив и будет ее искать.

Впрочем, бабушкино замужество, возможно, было в некоем роде политическим шагом: военная комендатура с удвоенной энергией принялась помогать детскому дому.

Через много лет после войны, в 1967 году бабушка вдруг получила письмо из Киева, из редакции «Рабочей газеты». Оказалось, что журналисты разыскивают бывшую воспитанницу Браиловского детского дома (Винницкая область Украины) Женю Панчук, эвакуированную в аул Нижняя Теберда и попавшую в приют Учгородка. И бабушку просили помочь в розыске, написать, кого она помнит из ребят и сотрудников Браиловского детского дома, других детских домов. И бабушка с мамой долго сочиняли ответ. Он ценен, прежде всего, именами. Старшим воспитателем в Браиловском детском доме была Леся Самойловна Рубановская. Работала там Прусская Наталья Григорьевна – но кем, не вспомнить. Мария Григорьевна Колос была медсестрой в амбулатории городка. В этом же детском доме временно работала Нина Александровна Дуброва-Жилина: «Может быть, она окажется полезной в Ваших розысках. Нина Александровна в 1958-59 гг. работала в Усть-Джегуте Ставропольского края в доме ребенка».

Через много лет после войны, в 1967 году бабушка вдруг получила письмо из Киева, из редакции «Рабочей газеты». Оказалось, что журналисты разыскивают бывшую воспитанницу Браиловского детского дома (Винницкая область Украины) Женю Панчук, эвакуированную в аул Нижняя Теберда и попавшую в приют Учгородка. И бабушку просили помочь в розыске, написать, кого она помнит из ребят и сотрудников Браиловского детского дома, других детских домов. И бабушка с мамой долго сочиняли ответ. Он ценен, прежде всего, именами. Старшим воспитателем в Браиловском детском доме была Леся Самойловна Рубановская. Работала там Прусская Наталья Григорьевна – но кем, не вспомнить. Мария Григорьевна Колос была медсестрой в амбулатории городка. В этом же детском доме временно работала Нина Александровна Дуброва-Жилина: «Может быть, она окажется полезной в Ваших розысках. Нина Александровна в 1958-59 гг. работала в Усть-Джегуте Ставропольского края в доме ребенка».Откуда знали об этом мои родные? Все очень просто: в это самое время бабушка и мама отправились по местам боевой славы – на Кавказ. И папа мой, они с мамой уже поженились, поехал с ними. Очень дороги были для моих близких эти места, огромную благодарность они испытывали к людям, которые «под немцем» помогли выжить детдомовцам и их воспитателям.

И еще одна фамилия была названа в ответе в редакцию «Рабочей газеты». Бабушка писала, что с 5 августа 1943 года ее детский дом «принял Покровский М.Н.». Спасибо Интернету – я отыскала информацию об этом человеке. Его звали Михаил Николаевич. Сейчас его имя носит детский дом № 16 города Благодарный Ставропольского края – М.Н. Покровский был его первым директором, возглавил его в 1944 года.

К сожалению, это единственный случай, когда я нашла что-то о признании заслуг людей, спасавших воспитанников детдомов, эвакуированных на Кавказ. В Интернете об этом практически ничего нет. Знаю, что сотрудников детского дома, где работала бабушка, после войны представили к правительственным наградам. Но … потом ничего не дали. Мотивировка была такой: «Они находились на оккупированной территории». Может быть, потому страница этой истории закрыта? Или причиной - депортация карачаевцев в 1943 году? Стоит, наверное, покопаться в архивах.

Мне же, по воспоминаниям бабушки и мамы, остались некоторые имена и фамилии ее «кавказских» коллег. Аракел Арутюнович Айрапетян был директором детского дома в 1943 году. Его жена Мария Антоновна. После войны Айрапетяны жили на 35-й линии в Ростове-на-Дону. Кажется, с ними работала Мария Михайловна Костюченко. Остальных помню по именам-отчествам, других просто – «повар», «кастелянша»…

Мне же, по воспоминаниям бабушки и мамы, остались некоторые имена и фамилии ее «кавказских» коллег. Аракел Арутюнович Айрапетян был директором детского дома в 1943 году. Его жена Мария Антоновна. После войны Айрапетяны жили на 35-й линии в Ростове-на-Дону. Кажется, с ними работала Мария Михайловна Костюченко. Остальных помню по именам-отчествам, других просто – «повар», «кастелянша»…После войны бабушка и прабабушка еще несколько лет работали в детском доме, уже в Ростове-на-Дону. Вот еще один рассказ из того времени – смешной и грустный. Ростов был весь разбит. Темно, руины, нет никакого транспорта. На работу в детский дом ходили пешком, одна из работниц добиралась через весь город. Уставали все страшно, а этой женщине приходилось вставать часа в три ночи, чтобы успеть приготовить завтрак детворе. Вот и брела она как-то мимо разбитого драмтеатра, в полусне, и ее остановил патруль. Проверили документы – все в порядке. «А что у вас случилось?» - спрашивают. «Ничего!». «А почему так одеты?» Оказалось, она сверху в блузке, а внизу в комбинации – юбка дома осталась…

А в 50-х годах бабушка с мамой перебрались в Новочеркасск. И здесь свою бывшую воспитательницу Валентину Ивановну нашел ее бывший воспитанник – суворовец Новочеркасского суворовского училища. Не знаю, как его звали – меня тогда еще не было на свете. Но его фотографии, сделанные при этой встрече, бабушка хранила как самую дорогую реликвию.

P.S. Перечитала то, что я написала. И подумала: о чем это я? О подвигах? Нет, просто о жизни. Мне почему-то хочется, чтобы об этом кусочке истории нашей семьи узнали другие люди.

А может быть, кто-то дополнит или уточнит мой рассказ. Я так хочу узнать многое! Не расспросила вовремя, не уточнила… И остаются мне только выцветшие от времени записки чернилами, бесцветные справки, напечатанные едва не на папиросной бумаге, фотографии, сделанные неизвестными фотографами… Это – мое самое дорогое наследство. Это то, что я передам в будущее.