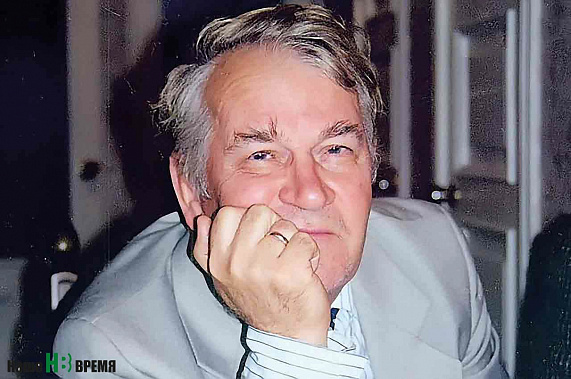

Эту статью Владислав СМИРНОВ, заслуженный работник культуры РФ, профессор написал в 2013 году. А читаешь – и кажется, что – сегодня. Многие процессы, происходящие в обществе, в мире, в нас самих, он предугадал. И очень многие грустные истины высказал совершенно справедливо. Жалко, что далеко не все у нас, даже спустя годы, пришли к этому пониманию.

Профессора В.В.Смирнова не стало три года назад. Жизнь ученого, поэта, журналиста оборвалась по воле пьяного мерзавца за рулем дорогущего внедорожника.

Есть конкурс имени Смирнова для журналистов, пишущих о социально ответственном бизнесе. Есть премия Смирнова на журфаке. Выходят не изданные при жизни книги Владислава Вячеславовича. Жива и будет воплощена в жизнь его мечта о создании музея города РостованаДону.

Прочтите этот материал. Услышьте взволнованный голос человека, который был учителем практически всех журналистов в нашей области, и не только нашей.

Давайте сделаем то, о чем он нас просит. Это и будет вечная ему память.

Доведет ли язык Россию до киевского Майдана…

Вы не согласны с таким заголовком, считаете его преувеличением? Ну, тогда отнеситесь к нему как к метафоре. Но все-таки лучше переоценить острую проблему, чем недооценить её. Не будем забывать о факторе времени, который, к сожалению, работает не в нашу пользу. Разве вы не согласны, что события на Майдане являются итогом процесса, к которому Украина шла долгие годы? Когда развалился СССР, то от нас не просто отошли бывшие советские республики, что само по себе явилось сильным ударом по России. Большинство новых стран стали, мягко говоря, негативно относится к нашей державе, а ведь это было изначально «запрограммировано» дирижерами такого развала. Тогдашних руководителей новой России, теоретиков и практиков реформ, упоенных «свободой» и дележом народной собственности, не волновали эти процессы, но они очень интересовали наших заокеанских «друзей», всегда работающих с дальним прицелом и зачастую (к многократному сожалению) - успешно. Антироссийские настроения умело культивировали руководители Украины, особенно при Ющенко. Свое ядовитое слово сказали и националистически настроенные СМИ. И борьба с русским языком в Украине - не последний фактор идеологической агрессии. И вот результат. Похожие процессы тлеют и в России, правда, на иной основе и в других масштабах.

Мы сегодня обсуждаем проблему засорения русского языка. Но мы должны помнить: она не существует отдельно. Она часть «размывания» мозгов россиян, особенно молодых: понижения уровня образования, падения интереса к чтению, как процессу миропознания, упадок общей культуры, вытаптывания исторической памяти, до которой так охочи нью-либералы, имеющие широкий доступ к СМИ. Идет борьба идей, и поле этого сражения - наша страна и мы с вами. И язык - не только передний край этой борьбы, а ее всеобволакивающая атмосфера. Поэтому, мне кажется, на тревожные вопросы бытия языка надо смотреть шире и в контексте всех наших гуманитарных и прочих проблем.

Я хотел бы обратить внимание лишь на некоторые грани этого явления. То, что одни русские слова замещаются синонимами из других языков, в первую очередь английского, это очевидно. Между прочим, язык «мировой демократии» некоторые американские эксперты сами называют уже не языком Шекспира, а языком Макдональдса. Так ведь сподручнее оболванивать людей, не правда ли? А вот сами американцы ревниво следят за этим процессом. Помните, как мы чуть ли не ликовали, когда после запуска первого спутника земли говорили: теперь слово «спутник» станет нашим «полпредом» в чужих языках. Как бы не так! Американцы, хорошо понимая, что поставлено на кон, стали пользоваться словом «сателлит», а заодно - «астронавт» и «астронавтика» вместо прижившихся у нас «космонавт» и «космонавтика»…

Более скрытым, а потому вдвойне опасным процессом, активно идущим в русском языке, является «подмена» одних слов другими, с вариантами переакцентовки их значения. В этом случае уже идет наступление на содержательную сущность понятий. Примеров здесь немало. Нет возможности провести лингвистическо-смысловой анализ в газетной статье, ограничусь лишь раскрытием сути явления. Так термин «массовая коммуникации» активно стал замещать понятие «массовая информация». Но коммуникация - это средство общения, канал передачи сигнала. Куда же девается в таком случае информация – содержание этого канала? А содержание, оказывается, не важно, важны матрица, символы, знаки... Чувствуете, куда дует ветер?

Буквально никто сегодня в СМИ и шагу к микрофону или к компьютеру не сделает без словечка «креативный». Оно уже практически вытеснило ёмкое слово «творческий». Но ведь слово «креативный» шире по значению: это значит созидательный, деятельностный. А куда подевалось творчество, с его высоким смыслом высшего созидания? Ведь каменщик тоже занимается креативным делом.

«Контент» - термин социологии, формального исследования содержания. А без «озвучивания» слова контент тоже уже дышать нельзя. Да и само слово «озвучил» с легкой руки журналистов, падких на модные словечки и бездумно тиражирующих их в прессе, стало «властелином эфирных колец» А куда же подевались оттенки значения тех слова, которые это самое «озвучивание» агрессивно заменило, - от нейтрального - сказал до множества вариантов: подчеркнул, промолвил, обратил внимание, выделил, обобщил, заметил, подметил и т.д. Т.е. процесс размывания смыслов инерционно перешел уже и на наш собственный язык.

Меняют содержательную окраску и другие знакомые слова. Появляется «текст» вместо «жанр», а ведь жанр - это тип литературного произведения, функционально организованного содержания. А что такое абстрактное – текст? Теряется функциональность – первая и важнейшая категория творчества.

При замене, как правило, пропадает «окраска» привычного слова. «Кампус» - это ведь университетский городок в США. С каких это пор и в честь чего наши университеты стали называться «кампусами»? Иначе, как чиновничьим обезьянничием, это не назовешь.Чувствуете разницу в звучании слов «студгородок» и «кампус»? «Шоу» (эстрадное представление, призванное вызвать побольше шума, произвести эффект) - теперь же это и политическое «представление». В этой замене-подмене идет атака на главное в наших словах – их смысл. По большому счёту, в таком случае приоритет отдается форме, а не содержанию, выхолащивается значение. Неслучайно слово «формат» стало почти всесильным во многих наших бесцензурно-рекламных СМИ. А ведь это термин радиовещания и обозначает он всего-навсего специфические рамки содержания типа программы.

И это совсем не мелочь, как может показаться на первый взгляд. Звуковая окраска слова, впитываемая человеком с младых ногтей, несет и содержательные элементы. Смена вывески частично меняет и сущность, так как влияет на понимание. Таковы психологические законы восприятия.

Когда мы сейчас ведем речь о языке, мы имеем в виду живое речевое общение, «языковое существование». Японцы, например, давным-давно изучают социальное бытование человека в языке, об этом писал еще академик Н. Конрад.

Смысл атакуется на разных уровнях, в том числе и на психологическом - в частности, расширении масштабов упрощения речи. И здесь ярчайший пример – ненормативная лексика. В Ростове-на-Дону, в городской библиотеке им. А. Грина, Год культуры начался с программы «Чистое слово». Сотрудники распространили анкету «Сквернословие в моей жизни». На вопрос «Почему они используют в своей речи бранные слова?» ростовчане чаще всего отвечали: «Чтобы более четко выразить свою мысль». Как говорится, приехали... Кто же помнит сейчас слова выдающегося стилиста, удивительного мастера слова К. Паустовского о том, что русский язык настолько богат, что позволяет выразить тончайшие оттенки любой мысли? А ведь эта фраза должна была бы висеть над всеми классными досками и быть на обложках школьных тетрадей вместо глянцевых поп-сюжетов. А пока наши (уже и!) младшеклассники, и девочки в том числе, не могут связать трех слов без слова из трех букв. Вот откуда начинает просматриваться дорога к тому обществу, питательную среду которого и составляет Майдан, где правят навязанные стереотипы и агрессивные эмоции, а не разум и здравый смысл.

Во время работы над статьей я провел опрос среди студентов - журналистов 2-го курса Южного федерального университета. Как же смотрят на проблему языка завтрашние профессионалы? Большинство из них озабочены засорением и примитивностью языка своих сверстников. Вот что написала, например, одна студентка: «Жизнь нашего общества упрощается, т.к главными интересами его становится удовлетворение физиологических потребностей. А для этого не нужно знать умные и красивые слова, да и вообще иметь богатый лексический запас, ведь это – основа глубокой духовной жизни. Да и откуда взяться большому и разнообразному «личному словарю», если человека не интересует ничего, кроме еды, сна и развлечений. В такой ситуации и начинается деградация и языка, и духовных потребностей. Эллочка-людоедочка правит бал в аудитории массовой культуры». Но есть и такие, кто, ссылаясь на глобализацию, даже приветствуют «американизацию» русского языка – «нас, мол, благодаря этому везде понимать будут» (!?).

Мы вроде бы уже и забыли, что совсем недавно потерпели сокрушительное поражение в холодной войне, и все, что происходит сейчас с нами, - его последствия. А ведь это, опять-таки, была война идей, когда наши противники мастерски использовали резервы психологической войны в эфире. Да и от языкового общения на уровне «сарафанного радио» приверженцы культа «радиокольта» не отказывались как от старого, но верного оружия. Речь идет об анекдотах, воздействующих на человека на уровне подсознания. Короткая устная байка была довольно эффективным «народным» средством в размывании, переформатировании базовых стереотипов национального самосознания. Неслучайно же одной из первых книг «свободной» Латвии, выпущенной в Риге, стал сборник антисоветских анекдотов «История СССР в анекдотах (1917-1991)». Сейчас хорошо известно, что целые циклы анекдотов, предназначенных для советских людей, «стряпались» для нас на идеологически-пропагандистской «кухне» в США. Помните цикл армянского радио? О «Василии Ивановиче Чапаеве и Петьке»? О «чукчах»? О «руководителях СССР»? В них тонко и точно были расставлены важные и на дальний прицел рассчитанные акценты: национальные, политические, развенчание народных героев…

А обратили ли вы внимание, дорогие читатели, какими стали современные анекдоты, какова суть их нынешнего «переформатирования»? Их уже никто не рассказывает, они печатаются (и многократно тиражируются в перепечатках) в желтой и глянцевой прессе. Они изменили свою жанровую сущность, но в них по-прежнему все просто, ясно, и вы не найдете ни одного заемного, чужеродного слова. Их содержание в основном направлено на разрушение семьи - опорной скрепы общества. Меняются времена, становятся другими, еще более изощренными методы и приемы атак на самосознание россиян средствами языка. Парадигма холодной войны против России изменилась. На Трукля (персонаж рассказа С.Лема) охотятся изнутри! И воюют уже не «против» (большевиков, социализма, коммунистов, Сталина...), а «за» (за еще большую демократию, свободу, общечеловеческие ценности, права человека, «честные выборы» и т. д.).

Я полагаю, читатели понимают меня правильно. Я вовсе не хочу сказать, что все, что происходит с нашим языком, - дело рук заокеанских «заговорщиков». Кстати, либеральные журналисты сами и придумали этот термин «теория заговора», используя его теперь в спорах с оппонентами – привычный прием «перевертывания» аргументов. Нет, мы всё творим собственными руками, в том-то и дело. «Мы сами открыли ворота, мы сами...». Но это вовсе не значит, что нас очень умело, со знанием и использованием многих наших внутренних проблем, и, надо признать, с немалым мастерством, не подталкивают туда, куда нам совсем не надо было бы двигаться. «Эхо Москвы» - живая речевая классика такой работы.

На понижение уровня речевой культуры влияет упадок и общей культуры. Редакция «ЛГ», приглашая читателей к обсуждению актуальнейшей темы – засорение русского языка, назвала свой постановочный текст «А как это по-русски?». Это слова из шуточной песни, которую мы распевали в 60-е годы, будучи зелеными студентами. В ней есть и ответ на него: «Бэдный твой мать». В бесхитростной песенке поётся о сэре Антонио, гангстере из Чикаго, которого завербовало ФБР и вместо электрического стула отправило в СССР – мстить «за разорение ферм» - «портить посевы русским». Символическая песенка, не правда ли? Вот он, троглодитский уровень пропаганды и самого языка, который хотели бы видеть в России идеологи холодной войны. Но «проходило» ведь…

Снизить уровень культуры, отучить от серьезного осмысления текущих событий, поменять нравственные ценности и ориентиры молодежи, внедрить новые стереотипы, оторванные от национальных корней – для этих целей язык является самым подходящим инструментом.

Психологию потребительства, примитивизм речевого общения, социальную безответственность вбирает лозунг «Живешь один раз!». Эти слова стали самыми популярными среди молодых немцев в 2013 году (по данным немецкого журнала «Вестфелише рундшау»). «Золотая молодежь» России, смотрящая на Запад сквозь розовые очки либерал-утопизма, тоже облюбовала этот девиз, ставший модным для прожигателей жизни. Да, на сложную жизнь сложнейшего феномена человеческого общения – языка - кроме экономического, политического, психологического факторов влияет и мода. Среди определенной группы молодежи стало модным специально, чуть ли не показательно коверкать язык. И это демонстрирует в полной мере Интернет, аккумулирующий молодежный сленг и так называемую языковую игру... Игроки здесь встречаются еще те!

Но Интернет – синтетическое средство общения и информации, он имеет и свои достоинства. Вот что написала в анкете одна студентка: «В Интернете формируется совершено новое и уникальное на сегодняшний день явление – устно-письменная речь. Это не эпистолярный жанр, не бумажная переписка, а тот же живой разговор, но зафиксированный в виде электронной беседы, как если бы кто-то без правки записывал болтовню людей и одновременно как можно более кратко передавал их эмоции». Болтовня… Какое ёмкое в данном контексте слово! Интернет - живой срез нашего языкового бытия, специфически проявляет многие процессы и тенденции, идущие в общественно-политической жизни. Его взболтанная «смесь» – коктейль особого рецепта. Это, разумеется, не «коктейль Молотова», но «выжигать» он может очень многое.

Язык – базовое понятие, это - самосознание народа, его главное национальное достояние. Нация уходит с исторической сцены, когда умирает её язык. Опять-таки, не случайно Державная Рада Украины первым делом приняла Закон о запрете русского языка в Украине.

В статье «Отечество и отчество» (29.1-4.2.2014) С. Поликарпов призывает повысить требовательность государственных органов к соблюдению Закона «О государственном языке Российской Федерации». И это, в общем-то, правильно. Но на чиновников надейся, а сам не плошай. Ах, как сильны еще в нашем обществе, воспитанном в пропагандистских волнах великих утопий прежней жизни, влияния иллюзий! Особенно по части надежд на «добрых, просвещенных» чиновников, на деле - «вампиров русского общества» (А.Герцен). Наша повседневная жизнь, которая чаще «удивительна, чем прекрасна», показывает нам всеми цветами криминального телеэкрана, что у большинства чиновников совсем другие заботы, и совсем не о нашем Отечестве они.

Поэтому я хочу обратиться к активным читателям газеты, особенно журналистам, учителям, педагогам вузов и всем, кто непосредственно работает с молодежью: давайте сделаем борьбу за чистоту русского языка конкретной в наших повседневных делах. Какое благодатное поле для такой важной работы, которая, разумеется, должна быть органичной, комплексной, представляют уроки и лекции по литературе и русскому языку, истории, другим общественным наукам... Особенно важна эта работа в системе журналистского образования. Надо творчески противостоять формализации школьного и высшего гуманитарного образования, когда вместо содержания учебного материала чиновников интересуют формы обучения: ЕГЭ, модули, учебные карты-схемы... Я думаю, читатели не забыли мои размышления о «формализации» смыслов в живом языке. Чиновников у нас немало, хоть сибирские реки ими пруди, но нас-то намного больше! Давайте повернемся от общих слов, от стенаний о «погибели языка русского» к «малым делам». Малым – по форме, но большим - по значению.

Да я и не сомневаюсь, что уже есть такие подвижники, которые работают по зову сердца, кому дороги «великий и могучий русский язык» и высокая классическая культура России. Сам язык наш задыхающийся в тенетах мировой паутины и под студийными юпитерами шоу-телебизнеса, страдающий от агрессивной экспансии англицизмов, призывает нас к этому! Давайте вместе спасать «великое русское слово». И наш язык, с его бесконечными выразительными ресурсами, его мощью и красотой поможет нам в этом.

Владислав Смирнов, заслуженный работник культуры РФ, профессор.