Дата публикации:

20 авг 2023 г.

Небольшое сельское поселение в Белокалитвинском районе становится центром культурных событий всероссийского масштаба

8033

Чтоб сказку сделать былью

Когда председатель комитета территориального общественного самоуправления Василий Васильевич Лукьянов начинает излагать свои идеи или делиться планами на будущее, у многих на лицах возникают недоуменные улыбки: о чем это он? То ли фантастический роман пересказывает, то ли план превращения Нью-Васюков (хутора Погорелов) в новую столицу...Ну, не фантастика ли объявить, что именно в этих местах билась когда-то с врагами Игорева рать? И уверять, что именно сюда со всего мира будут приезжать историки, исследователи русской культуры, любители исторических реконструкций?

Или, не имея финансовых ресурсов и решений на региональном уровне, ввязаться практически в реконструкцию почти умирающего хутора с целью сделать его преуспевающим и привлекательным туристическим центром?

Или учредить международный песенный фестиваль в полной уверенности, что будут в нем участвовать коллективы со всего мира?!

Самое поразительное, что свои фантастические на первый взгляд идеи Василий Лукьянов со своей командой умудряются воплощать в жизнь.

Здесь не ждут бюджетного финансирования, не пишут письма о помощи, просто сразу начинают практическую работу. Пишут реальные проекты, под которые средства выделяют. Постепенно становится все больше тех, кто начинает верить в идею и ее поддерживает. Все вместе впрягаются в работу и…

«Каяльские чтения» давно стали событием в культурной жизни России и зарубежья.

Хутор Погорелов его жители преобразили до неузнаваемости. Жить здесь комфортно и, как признаются сами тосовцы, необыкновенно интересно.

Мы не раз рассказывали об опыте хутора Погорелова, о больших и малых делах, которые удаются хуторянам. («Музей мирового уровня мечтают построить в маленьком хуторе Белокалитвинского района», 22 января 2023 г.; «Тосовцы – люди неравнодушные», 27 октября 2022 г.; «Дорога к

Поклонному кресту», 20 сентября 2022 г.

И вот – новые замыслы и новые идеи.

Это имя нужно прославлять!

Сейчас дан старт II международному фестивалю-конкурсу песенного творчества имени А.М. Листопадова.

Александр Михайлович Листопадов родился в Белокалитвинском районе, в станице Екатерининской (ныне – Краснодонецкой).

– Это был великий человек! Для русской культуры, да и для всей мировой культуры он сделал очень много. Он собрал и сохранил почти две тысячи народных песен, записал обряды, былины. Практически все казачьи ансамбли поют хоть по одной песне, записанной Листопадовым. А про него фактически забыли… – говорит Василий Лукьянов. – Так быть не должно! В хуторе у нас есть площадь имени Листопадова, учрежден фестиваль в его честь…

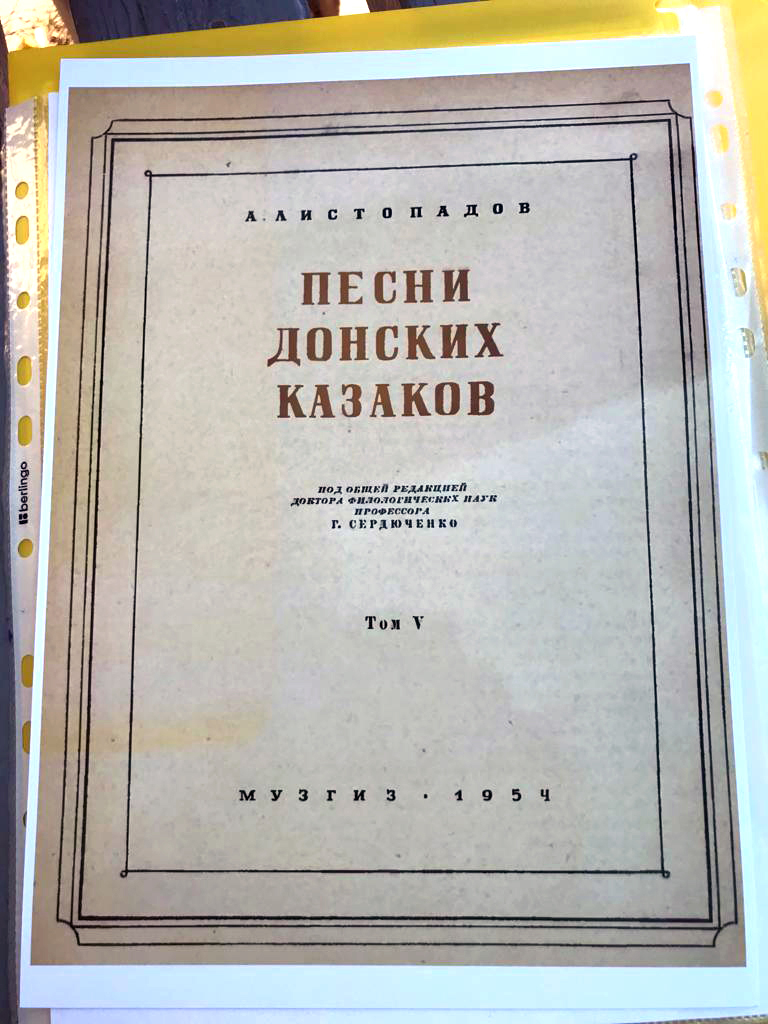

Исследования Листопадова до сих пор считаются наиболее глубокими в области народного творчества донских казаков, песен, былин и обрядов. К сожалению, пятитомник наследия ученого-фольклориста так и не переиздавался с 1954 года. Эту несправедливость решено исправить: сейчас Лукьянов и его команда готовят репринтное переиздание всех пяти томов. Не за бюджетные деньги.

– Я просто уверен, что мы наберем нужную сумму: стыдно всем нам будет, если мы, земляки, этого не сделаем, а другие регионы перехватят инициативу! – говорит Лукьянов.

Теперь в число соорганизаторов международного конкурса вошли общероссийская общественная организация «Союз казаков России» и Российская государственная библиотека, региональное отделение движения «Культурный фронт России», Всевеликое Войско Донское, Общенациональная ассоциация ТОС России и администрация Белокалитвинского района.

Сейчас начался первый этап конкурса. Все участники присылают жюри видеоролики с песнями и обрядами из сборника Листопадова «Песни донских казаков».

В сентябре в хуторе Погорелове на площади им. А.М. Листопадова пройдет грандиозный концерт, куда ожидают прибытие гостей из Волгоградской, Воронежской областей, Луганской и Донецкой республик, Краснодара, Ставрополья, республики Крым. А 18 сентября, в день рождения Листопадова, фестиваль приедет в Ростов, где жил, работал и был похоронен Александр Михайлович.

С помощью регионального отделения «Культурного фронта России» организаторы конкурса привели в порядок могилу великого земляка на армянском кладбище Ростова. Сейчас в хуторе приводят в порядок площадь имени Листопадова, ведут реконструкцию террас.

Собиратель и исследователь донской народной песни композитор Александр Михайлович Листопадов родился на Северском Донце, в хуторе Нижние Серебряки, который входил в станицу Екатерининскую Области Войска Донского (ныне станица Краснодонецкая Белокалитвинского района).

Окончив в 1892 году Новочеркасскую духовную семинарию, стал работать учителем в родных краях. Тогда же начал собирать и изучать донские казачьи песни.

Спустя 10 лет, в 1902 году, представил в Музыкально-этнографическую комиссию при Московском университете свои записи песенного творчества донцов, которые получили высокую оценку специалистов.

По распоряжению военного министра на средства Областного статистического комитета была снаряжена экспедиция по сбору казачьего фольклора в хуторах и станицах Первого Донского округа, имевшего центр в станице Константиновской (ныне райцентр Ростовской обл.).

В этой экспедиции был применён фонограф, аппарат для записи голоса. В итоге стало известно не только то, что поют донцы, но и то, как они это делают.

Образование Александр продолжил на историческом факультете Московского университета и одновременно – в Московской консерватории, где изучал искусство пения и теорию музыки.

Он продолжал свои экспедиции в казачьи станицы, не прерывал своей исследовательской деятельности по казачьему фольклору, публиковался в различных периодических изданиях.

В одной из своих статей Листопадов написал: «Песенный океан окружает казака с детства до могилы: с песней рождались, с песней шли воевать, в песнях оставались, ложась в могилу. Песнями мерили расстояния, по песням учились воинской науке».

В 1911 году вышел в свет сборник «Песни донских казаков», который вызвал восторженные отклики. За этот труд Листопадов был награждён золотой медалью всё той же Музыкально-этнографической комиссии при Московском университете.

С 1921 года Листопадов жил в Новочеркасске, где преподавал предмет «народное творчество» в местном музыкальном техникуме и одновременно руководил певческой капеллой, созданной из расформированного Войскового казачьего хора.

В 1934 году талантливого фольклориста командировали в Таджикистан, для помощи местным этнографам. Результатом их совместной работы стала запись 350 песен Средней Азии.

С 1936 года и до самой кончины в 1949-м Листопадов жил в Ростове-на-Дону, руководил там хором донских казаков, который сам же и создал.

Великая Отечественная война нанесла тяжкий удар по деятельности фольклориста. Когда фронт приблизился к Ростову-на-Дону, Александр Михайлович с женой ушли пешком в станицу Кумшацкую (ныне Цимлянский район Ростовской обл.).

Даже в страшные месяцы оккупации Листопадов продолжал работать над песенными записями. К счастью, сохранились его тетради, взятые с собой. А в Ростове-на-Дону все восковые валики фонографа с казачьими песнями были уничтожены немцами.

Продолжая послевоенные этнографические поездки по родному краю и собирание казачьих песен, в 1946–1948 годах фольклорист издал сборники, которые уже названы выше: «Донские былины», «Донские исторические песни», «Старинная казачья свадьба», «Былинно-песенное творчество Дона».

По подсчётам самого Александра Михайловича, он посетил более сотни казачьих станиц, прошёл пешком около двух с половиной тысяч километров.

Песни, собранные А.М. Листопадовым, и ныне звучат в исполнении самодеятельных и профессиональных коллективов.

А это – еще одна история…

На первой встрече координаторов конкурса уже объявили «почин» – сбор средств на издание пятитомника «Песни донских казаков».Все собравшиеся стали участниками настоящего путешествия во времени. Они оказались в… 1761 году. Именно тогда в хуторе атаман Ефремов и его жена Меланья приобрели мельницу. Сам хутор в то время назывался Ефремовым. До наших дней сохранились остатки фундамента той мельницы. И Василий Васильевич Лукьянов решил, что на этом фундаменте можно сделать уникальный туристический объект: подворье Меланьи Ефремовой. Ведь Ефремовы – фамилия известная. Сам Михаил Иванович Платов был зятем Ефремовых. А Меланья прославлена была своим умением устраивать застолья.

И Лукьянов со своей командой начал действовать. Перво-наперво заказали… печку. Сложил ее по чертежам потомственный печник Иван Алексеев. Учился он этому искусству у своего отца и стал настоящим мастером. Печь получилась в точности такой, как были в давние годы. Поставили ее на подворье Меланьи Ефремовой, рядом с бывшей мельницей.

И вот все участники совещания по подготовке празднования 150-летия Листопадова и песенного конкурса отправились на так называемые Новины. В новой печи испекли хлеб, пышки, блины из озимой пшеницы и полбы нового урожая. Приготовили мастерицы и кашу, и много других блюд на стол поставили.

Получилось настоящее театрализованное представление. Роль хозяйки подворья и Погореловской мельницы Меланьи Ефремовой исполнила Виктория Стещенко, заведующая местным клубом. Все остальные участники тоже были в народных костюмах, утварь напоминала ту, которой пользовались наши предки…

Хлеб, который вынула из печи жительница хутора Погорелова Валентина Николаевна Захарова, получился отменным: высокий, пышный, с поджаристой корочкой. Хорошая примета!

Уверена, что в скором будущем туристический объект «Подворье Меланьи Ефремовой» станет очень популярным. Задумок у Лукьянова и его команды много.