Дата публикации:

22 фев 2019 г.

Россия богатырская

3122

Такой интерес не случаен. Рафаэль Лукьянов – заслуженный художник России, его работы находятся во многих отечественных и зарубежных музеях, в частных коллекциях по всему свету. Валерий Величкевич, преподаватель Ростовского художественного училища имени Грекова – тоже признанный мастер, лауреат международных выставок. Пишут они в самых разных жанрах – от пейзажа и натюрморта до портрета и исторической живописи. В общем, речь о вполне состоявшихся живописцах, которые далеки от того, чтобы замыкаться на одной теме. Так почему вдруг – «Мастерская военных художников»?

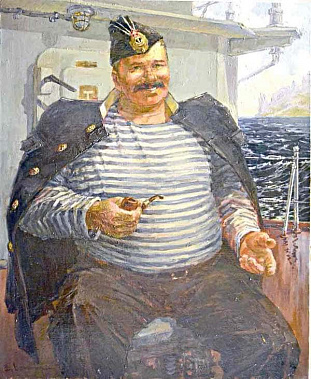

– Как только речь заходит о военной теме, почему-то она ассоциируется с танковыми сражениями, кавалерийской рубкой или штыковой атакой. – Валерий Величкевич, с которым я беседую в его мастерской, не скрывает иронии. – Но военная живопись – не только фронт и бои. Даже не только война. Вот у меня портрет боцмана Михаила Головкина, с которым я служил в Феодосии на катере типа малый охотник.

Это ведь не просто портрет, это – собирательный образ русского военного моряка, богатыря, где-то даже символ России – огромной, могучей, необъятной… Она улыбчива, добродушна, всегда готова поделиться хлебом-солью – но не дай вам Господь столкнуться с нею в рукопашной!

Р. Лукьянов. «Военная весна»

Увы, далеко не все способны понять и почувствовать это произведение. Новое поколение, «дети индиго», жертвы виртуальной реальности, воспринимают Великую Отечественную в одном ряду с Куликовской битвой. То есть ничего не ведают ни об одной, ни о второй.

– Посмотрел я как-то сюжет по телевидению – и ужаснулся, – горестно признаётся Величкевич. – Двух девиц старшего школьного возраста спрашивают: за что Сталин расстрелял фельдмаршала Александра Суворова? Те начинают морщить лобики и предлагать различные версии – одну нелепее другой… А чему удивляться, если теме Великой Отечественной войны в школе отводится три-четыре урока?

Именно поэтому художники решили создать новую мастерскую. Нельзя так бездушно, бездумно, наплевательски относиться к нашему героическому прошлому.

Р. Лукьянов. «Подвиг. Русский солдат Александр Матросов»

Врёте, мерзавцы! Человек, защищающий Родину, свят уже по определению. А погибший – трижды святой. Вот передо мною – картина Лукьянова «Подвиг. Русский солдат Александр Матросов». На мой взгляд, это даже не картина. Это – икона. Достаточно сравнить её с известным произведением баталиста Владимира Памфилова «Подвиг Александра Матросова». У Памфилова герой бежит к вражескому дзоту в маскхалате, утопая в снегу. У Лукьянова – святой Александр взлетает над землёй, а белый маскхалат служит ему чистыми ангельскими крыльями.

В.Памфилов. «Подвиг Александра Матросова»

Богомазы, прежде чем приступить к созданию иконы, должны долгое время готовиться, поститься, не допускать греховных мыслей. Только так может наступить просветление. Наверное, нечто подобное должен испытывать и живописец, который берётся за военную тему. Не буду гадать. Но при взгляде на картину молодой художницы Анны Туриковой (она принимала участие в первой выставке «Мастерской военных художников») «Алёнушка. Лётчица на самом деле» ощущаешь явную связь с иконописной традицией Возрождения. И в то же время – ненавязчивую аллюзию на васнецовскую «Алёнушку». А как сложены руки? Это уже явный отсыл к Моне Лизе.

А.Турикова. «Алёнушка. Лётчица на самом деле»

Но как же всё это здорово воплощено в атмосфере, боевых реалиях военных авиаторов! Какая одухотворённость, женственность и в то же время непреклонность в лице Алёнушки с защитным шлемом у колен! И эти три крошечных истребителя вдали, вонзающихся в голубое небо…

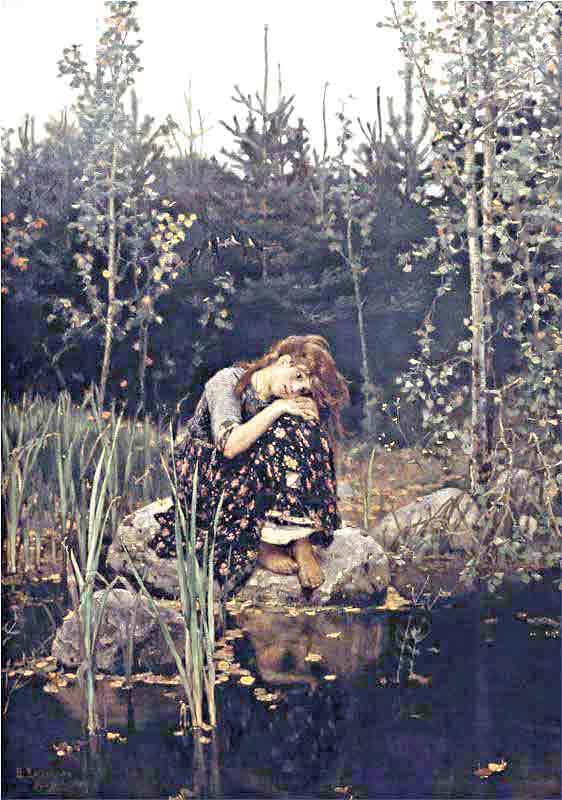

В.Васнецов. «Алёнушка»

– Я говорил, что военная живопись не обязательно изображает войну, – замечает Величкевич. – Но скажу больше: ей нередко не нужны даже люди. Я не имею в виду картины вроде гениального «Апофеоза войны» Верещагина с горой обожжённых солнцем человеческих черепов. Просто порою вещи, обстановка могут так много рассказать о том, что находится «за кадром», передать столько эмоций …

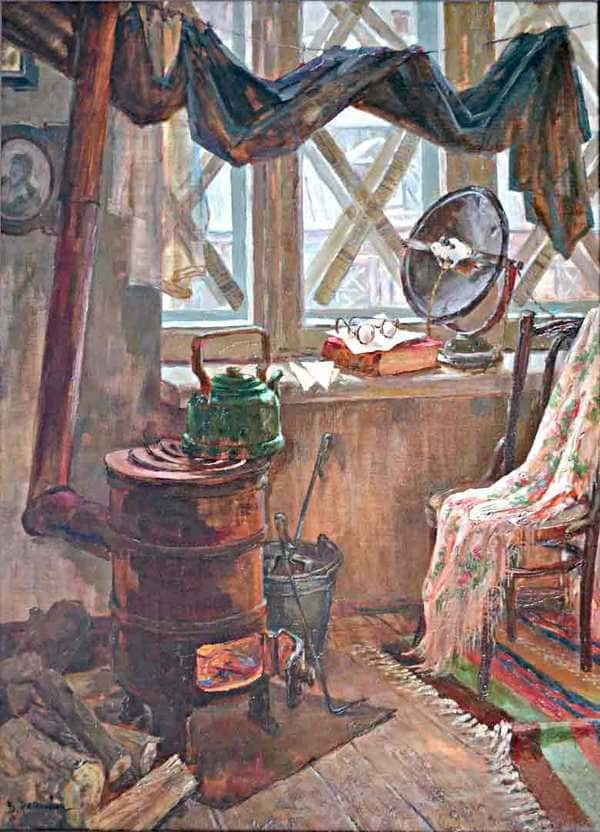

Я понял, о чём говорит художник, взглянув на его «Теплоту надежды».

В.Величкевич. «Теплота надежды»

Уголок квартиры у трёхстворчатого окна, стёкла которого заклеены крест-накрест. Раскалённая печь-буржуйка, ведро с углём, кочерга, дрова. Репродуктор, на верёвке – огромная чёрная штора. Белые бумажные треугольники, один из которых лежит на толстенной книге, а сверху – очки. Как рассказал Величкевич, многие его студенты не могут «прочесть» это произведение. Хотя для человека в годах, воспитанного в советское время, все детали вполне очевидны.

– Часто задают странные для меня вопросы, – говорит живописец. – А что это за кресты на окнах? Зачем такая мрачная штора? Почему бумага треуголником сложена, это что, оригами? Или – откуда в то время взялась спутниковая антенна?! Ну не ведают они, что треугольниками складывали письма, идущие с фронта, что «спутниковая антенна» – это обыкновенный репродуктор, не знают, что такое светомаскировка.

А ведь есть и более тонкие нюансы. Например, с картины веет запахом женщины. Это видно по шали, накинутой на венский стул. Или книга на подоконнике. Томов такой толщины в советское время не выпускали. Это могла быть лишь дореволюционная Библия. В общем, надо не просто восполнять пробелы в знаниях – надо воспитывать душу человеческую.

«Мастерская военных художников» не собирается замыкаться лишь на Великой Отечественной. Военная тема значительно шире и глубже. Это и история Древней Руси, и славные подвиги времён Петра Великого, походы Суворова, битвы против Наполеона, Первая мировая, афганская… К «Мастерской» начинают проявлять интерес многие ростовские художники, поэтому следующие выставки обещают открывать ростовчанам новых авторов, новые имена, новые произведения, новых благодарных зрителей. И я точно буду в их числе. Надеюсь, вы тоже.

– Как только речь заходит о военной теме, почему-то она ассоциируется с танковыми сражениями, кавалерийской рубкой или штыковой атакой. – Валерий Величкевич, с которым я беседую в его мастерской, не скрывает иронии. – Но военная живопись – не только фронт и бои. Даже не только война. Вот у меня портрет боцмана Михаила Головкина, с которым я служил в Феодосии на катере типа малый охотник.

Это ведь не просто портрет, это – собирательный образ русского военного моряка, богатыря, где-то даже символ России – огромной, могучей, необъятной… Она улыбчива, добродушна, всегда готова поделиться хлебом-солью – но не дай вам Господь столкнуться с нею в рукопашной!

За что Сталин репрессировал Суворова?

Надо заметить, что у обоих художников за очевидным реализмом нередко скрывается символика, «закадровый текст», второй и третий смысл. Вот картина Рафаэля Лукьянова «Военная весна». Женщины в телогрейках, стоя в поле, радостно машут эшелону, идущему на фронт с боевой техникой. Всё просто, всё ясно. Но всё ли? В центре женской четвёрки, полускрытый для зрителя, едва просматривается плуг, а под ногами у бабонек – только что вспаханные несколько борозд черной земли. Значит, впереди – труд тяжелейший: ведь пахать приходится без лошади, самим впрягаясь в этот самый плуг. Ну и шут с ним! Зато наши, наши получат на передовой новенькие гаубицы! Какое счастье…

Р. Лукьянов. «Военная весна»

Увы, далеко не все способны понять и почувствовать это произведение. Новое поколение, «дети индиго», жертвы виртуальной реальности, воспринимают Великую Отечественную в одном ряду с Куликовской битвой. То есть ничего не ведают ни об одной, ни о второй.

– Посмотрел я как-то сюжет по телевидению – и ужаснулся, – горестно признаётся Величкевич. – Двух девиц старшего школьного возраста спрашивают: за что Сталин расстрелял фельдмаршала Александра Суворова? Те начинают морщить лобики и предлагать различные версии – одну нелепее другой… А чему удивляться, если теме Великой Отечественной войны в школе отводится три-четыре урока?

Именно поэтому художники решили создать новую мастерскую. Нельзя так бездушно, бездумно, наплевательски относиться к нашему героическому прошлому.

Святой Александр и лётчица Алёнушка

Многие сопливые «разоблачители» Великой войны с пеной у рта заявляют, что её превратили в сплошной миф, а наших солдат – в святых. А они святыми не были! И вообще, война – это кровь, грязь, вонь, жестокость. И нечего её героизировать!

Р. Лукьянов. «Подвиг. Русский солдат Александр Матросов»

Врёте, мерзавцы! Человек, защищающий Родину, свят уже по определению. А погибший – трижды святой. Вот передо мною – картина Лукьянова «Подвиг. Русский солдат Александр Матросов». На мой взгляд, это даже не картина. Это – икона. Достаточно сравнить её с известным произведением баталиста Владимира Памфилова «Подвиг Александра Матросова». У Памфилова герой бежит к вражескому дзоту в маскхалате, утопая в снегу. У Лукьянова – святой Александр взлетает над землёй, а белый маскхалат служит ему чистыми ангельскими крыльями.

В.Памфилов. «Подвиг Александра Матросова»

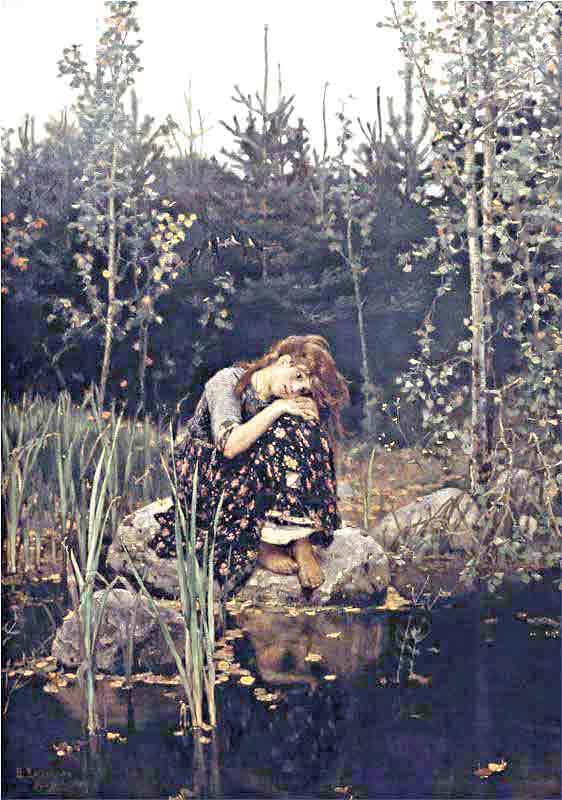

Богомазы, прежде чем приступить к созданию иконы, должны долгое время готовиться, поститься, не допускать греховных мыслей. Только так может наступить просветление. Наверное, нечто подобное должен испытывать и живописец, который берётся за военную тему. Не буду гадать. Но при взгляде на картину молодой художницы Анны Туриковой (она принимала участие в первой выставке «Мастерской военных художников») «Алёнушка. Лётчица на самом деле» ощущаешь явную связь с иконописной традицией Возрождения. И в то же время – ненавязчивую аллюзию на васнецовскую «Алёнушку». А как сложены руки? Это уже явный отсыл к Моне Лизе.

А.Турикова. «Алёнушка. Лётчица на самом деле»

Но как же всё это здорово воплощено в атмосфере, боевых реалиях военных авиаторов! Какая одухотворённость, женственность и в то же время непреклонность в лице Алёнушки с защитным шлемом у колен! И эти три крошечных истребителя вдали, вонзающихся в голубое небо…

В.Васнецов. «Алёнушка»

В Доме офицеров открывается выставка «Мастерской военных художников Ростова»

Душу надо воспитывать

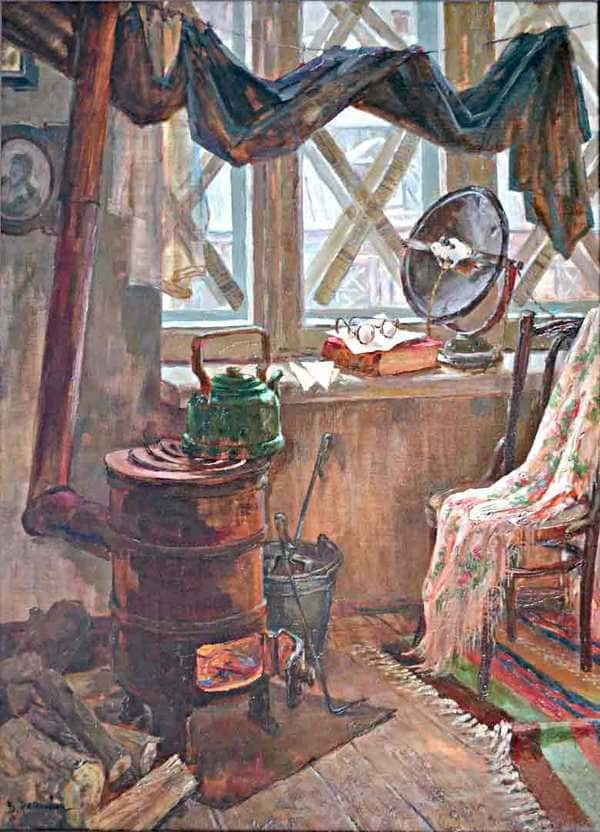

– Я говорил, что военная живопись не обязательно изображает войну, – замечает Величкевич. – Но скажу больше: ей нередко не нужны даже люди. Я не имею в виду картины вроде гениального «Апофеоза войны» Верещагина с горой обожжённых солнцем человеческих черепов. Просто порою вещи, обстановка могут так много рассказать о том, что находится «за кадром», передать столько эмоций …

Я понял, о чём говорит художник, взглянув на его «Теплоту надежды».

В.Величкевич. «Теплота надежды»

Уголок квартиры у трёхстворчатого окна, стёкла которого заклеены крест-накрест. Раскалённая печь-буржуйка, ведро с углём, кочерга, дрова. Репродуктор, на верёвке – огромная чёрная штора. Белые бумажные треугольники, один из которых лежит на толстенной книге, а сверху – очки. Как рассказал Величкевич, многие его студенты не могут «прочесть» это произведение. Хотя для человека в годах, воспитанного в советское время, все детали вполне очевидны.

– Часто задают странные для меня вопросы, – говорит живописец. – А что это за кресты на окнах? Зачем такая мрачная штора? Почему бумага треуголником сложена, это что, оригами? Или – откуда в то время взялась спутниковая антенна?! Ну не ведают они, что треугольниками складывали письма, идущие с фронта, что «спутниковая антенна» – это обыкновенный репродуктор, не знают, что такое светомаскировка.

А ведь есть и более тонкие нюансы. Например, с картины веет запахом женщины. Это видно по шали, накинутой на венский стул. Или книга на подоконнике. Томов такой толщины в советское время не выпускали. Это могла быть лишь дореволюционная Библия. В общем, надо не просто восполнять пробелы в знаниях – надо воспитывать душу человеческую.

«Мастерская военных художников» не собирается замыкаться лишь на Великой Отечественной. Военная тема значительно шире и глубже. Это и история Древней Руси, и славные подвиги времён Петра Великого, походы Суворова, битвы против Наполеона, Первая мировая, афганская… К «Мастерской» начинают проявлять интерес многие ростовские художники, поэтому следующие выставки обещают открывать ростовчанам новых авторов, новые имена, новые произведения, новых благодарных зрителей. И я точно буду в их числе. Надеюсь, вы тоже.