Дата публикации:

5 июн 2015 г.

Имя дьячка Григория Всполохова ни о чем нам не говорит. Мало ли было дьячков во времена царствования Алексея Михайловича Тишайшего! Однако же раб божий Григорий сумел-таки оставить о себе удивительную память до наших дней благодаря двум противоположным сторонам своего характера – склонности к воровству и незаурядным способностям к рисованию.

1366

Фото/Видео: Сергей Вахонин

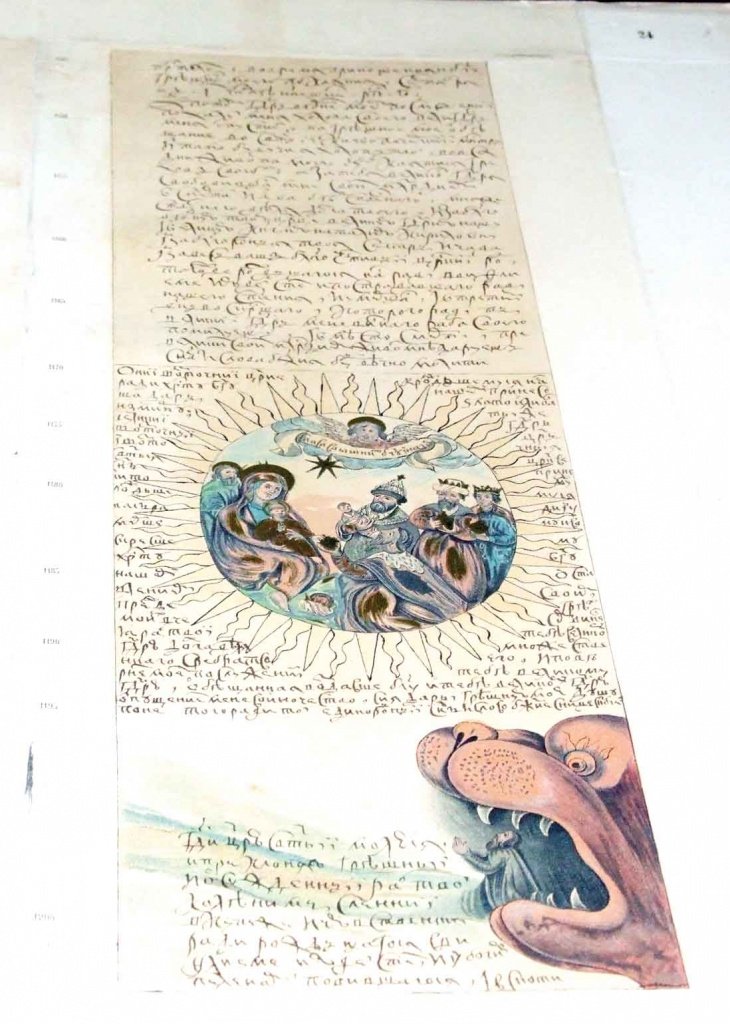

А дело было так. Угодил дьячок Григорий в тюрьму, глубоко раскаялся в содеянных богопротивных делах своих и стал писать челобитные царю. Первая челобитная осталась без ответа, и тут в места заключения, где проклинал свою тяжкую долю узник Всполохов, пришла радостная весть о рождении царевича Петра – будущего Петра Великого. Решив, что царь на радости такой, может быть, помилует его, Григорий Всполохов принялся писать вторую челобитную на высочайшее имя. Да не какую-нибудь, а совершенно необычную! Это было длинное послание, писанное каллиграфическим почерком на многих метрах (что истинный факт!) бумаги. И, главное, эта бесконечная челобитная была иллюстрирована собственноручными цветными рисунками узника Григория. Чего он только не изобразил! И себя, грешного, сгорающего в аду и пожираемого чудовищами-демонами, и царя с царицей вместе с царственным младенцем, парящих высоко в облаках, на недосягаемой для бедного дьяка высоте. Словом, такой это был во всех отношениях уникальный документ древности, что в XIX веке специальная археографическая комиссия государства Российского приняла решение издать факсимильную его копию и распространить по учебным заведениям, видимо, в назидание гимназистам.

Немногие экземпляры этих удивительных книг дошли до наших дней, но один сохранился чудом в Таганроге. И перешедший по наследству от знаменитой гимназии, в которой учился Антон Чехов, оказался в фонде редкой книги в Таганрогском литературном музее. Теперь, после нескольких веков, творение осужденного дьяка Григория увидели уже наши современники. Произошло это на выставке «Удивительный книжный мир», которая на днях открылась в Таганрогском литературном музее-заповеднике, приуроченная к Году литературы и к майскому празднику святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, давших славянским народам письменность.

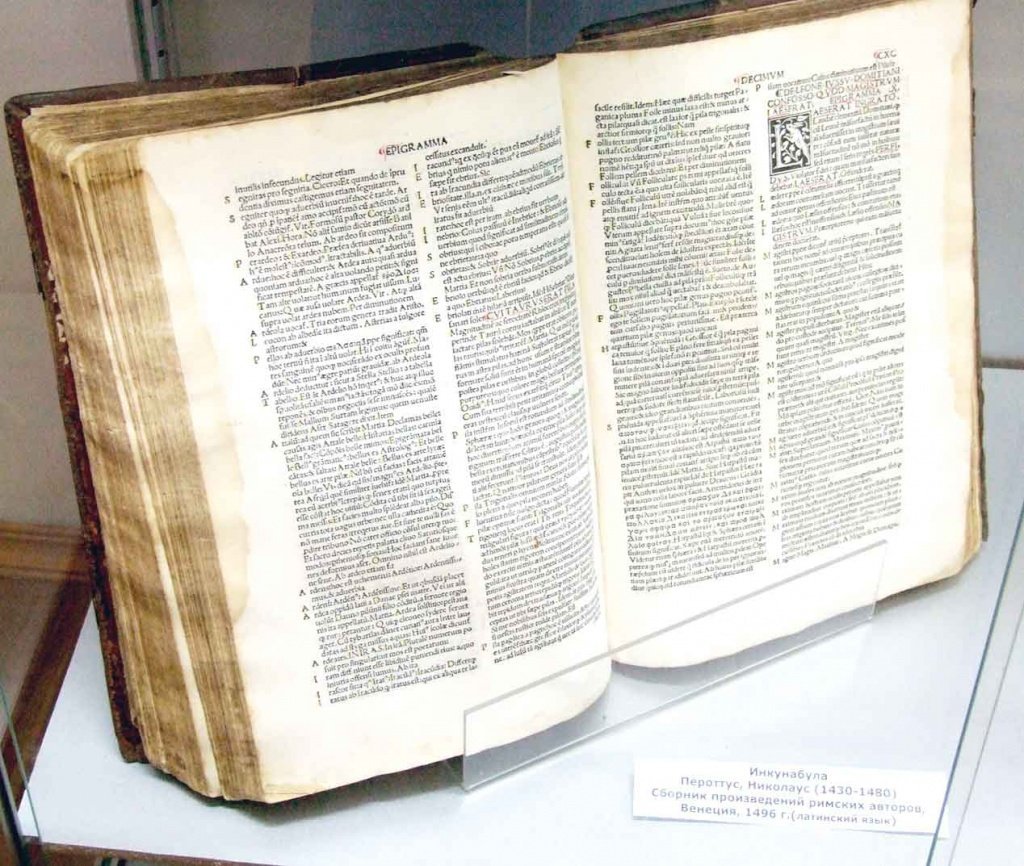

Челобитная Всполохова – далеко не единственное редчайшее издание, каким может похвастаться музей. На выставке представлены невероятной ценности раритеты. Например, это две инкунабулы, изданные в Венеции в 1496 году: «Естественная история» Плиния-младшего и «Сборник римских авторов». Инкунабулы – это книги, вышедшие в свет на самой заре книгопечатания, в период с 1440 года, когда гениальный Гуттенберг изобрел печатный станок, и до 1 января 1501 года. Термин латинский, в переводе означает «колыбель». В данном случае речь о первых младенцах этой колыбели. Было их немного, инкунабулы издавали тиражом не более 100–300 экземпляров. Да и то исключительно в Европе. В Россию книгопечатание пришло позднее, через 100 лет, и получило распространение уже при Петре I. Одно из таких изданий, датированное 1685 годом, представлено на выставке. Но особенно интересен изданный археографической комиссией документ. Простая тетрадка, но в ней рукой самого Петра выправлены и утверждены литеры нового печатного шрифта – гражданского взамен кириллического, каким до того дня печатались книги в России.

Челобитная Всполохова – далеко не единственное редчайшее издание, каким может похвастаться музей. На выставке представлены невероятной ценности раритеты. Например, это две инкунабулы, изданные в Венеции в 1496 году: «Естественная история» Плиния-младшего и «Сборник римских авторов». Инкунабулы – это книги, вышедшие в свет на самой заре книгопечатания, в период с 1440 года, когда гениальный Гуттенберг изобрел печатный станок, и до 1 января 1501 года. Термин латинский, в переводе означает «колыбель». В данном случае речь о первых младенцах этой колыбели. Было их немного, инкунабулы издавали тиражом не более 100–300 экземпляров. Да и то исключительно в Европе. В Россию книгопечатание пришло позднее, через 100 лет, и получило распространение уже при Петре I. Одно из таких изданий, датированное 1685 годом, представлено на выставке. Но особенно интересен изданный археографической комиссией документ. Простая тетрадка, но в ней рукой самого Петра выправлены и утверждены литеры нового печатного шрифта – гражданского взамен кириллического, каким до того дня печатались книги в России.Как сказала посетителям хранитель фонда «Редкая книга» Елена Покатилова, на выставке представлены издания, глядя на которые испытываешь трепет. Например, это прижизненное издание журналиста и общественного деятеля Николая Ивановича Новикова – первого русского диссидента. После того как по приказу Екатерины Великой он был заключен в Шлиссельбургскую крепость, все его издания по всей России были сожжены. Но, видимо, нашлись люди, которые на свой страх и риск сохранили отдельные экземпляры.

Впрочем, несмотря на трагический эпизод с Новиковым, в екатерининские времена все же издавалось много литературы деятелей Просвещения. Только что-то напишет Вольтер, Руссо или Ян Амос Коменский, как тут же это переводилось и печаталось в России – Екатерина была благосклонна к западной философской мысли. На выставке можно увидеть прижизненные издания всех этих авторов. Но не только западников. Здесь есть прижизненные издания Пушкина, Лермонтова, редкие и очень качественные даже для тех времен книги, вышедшие из типографий Маркса, Суворина, Вольфа. А вот великолепно иллюстрированное издание, подготовленное специально к 300-летию дома Романовых в начале уже XX века: золотые обрезы, дорогие переплеты, тончайшие гравюры.

Впрочем, несмотря на трагический эпизод с Новиковым, в екатерининские времена все же издавалось много литературы деятелей Просвещения. Только что-то напишет Вольтер, Руссо или Ян Амос Коменский, как тут же это переводилось и печаталось в России – Екатерина была благосклонна к западной философской мысли. На выставке можно увидеть прижизненные издания всех этих авторов. Но не только западников. Здесь есть прижизненные издания Пушкина, Лермонтова, редкие и очень качественные даже для тех времен книги, вышедшие из типографий Маркса, Суворина, Вольфа. А вот великолепно иллюстрированное издание, подготовленное специально к 300-летию дома Романовых в начале уже XX века: золотые обрезы, дорогие переплеты, тончайшие гравюры.Экспозиционный зал небольшой, и вместить всю 20-тысячную коллекцию редких книг, собранных за многие годы в Таганрогском литературном музее, физически невозможно. Но и того, что выставлено в стеклянных шкафах, достаточно, чтобы понять, как относились к книге в ушедшие времена. Например, есть два издания времен Екатерины Великой – «Уложение Алексея Михайловича» 1759 и 1770 годов. Они идентичны, но есть особенность: в одной из книг проявился типографский брак – несколько пустых страниц. Как поступили бы в наши времена? Просто пустили бы под нож дефектный экземпляр. Но не так обошлись с этим экземпляром печатники прошлого. Все ненапечатанные страницы были аккуратно заполнены утерянным текстом, но… рукописно! Вот так ценили книгу на Руси.