В следующем году – юбилей у «Ростовской Ники» – так в обиходе горожане зовут мемориал «Освободителям Ростова». 35 лет исполнится с тех пор, как был открыт он на Театральной площади южной столицы. Произошло это 8 мая 1983 года

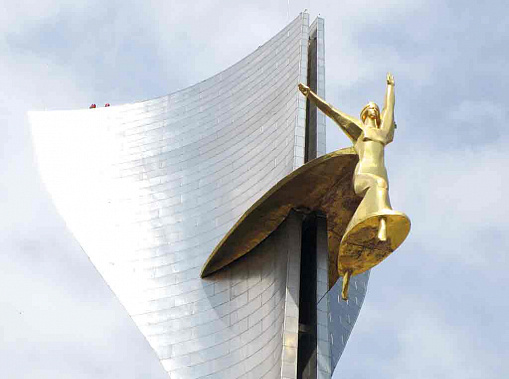

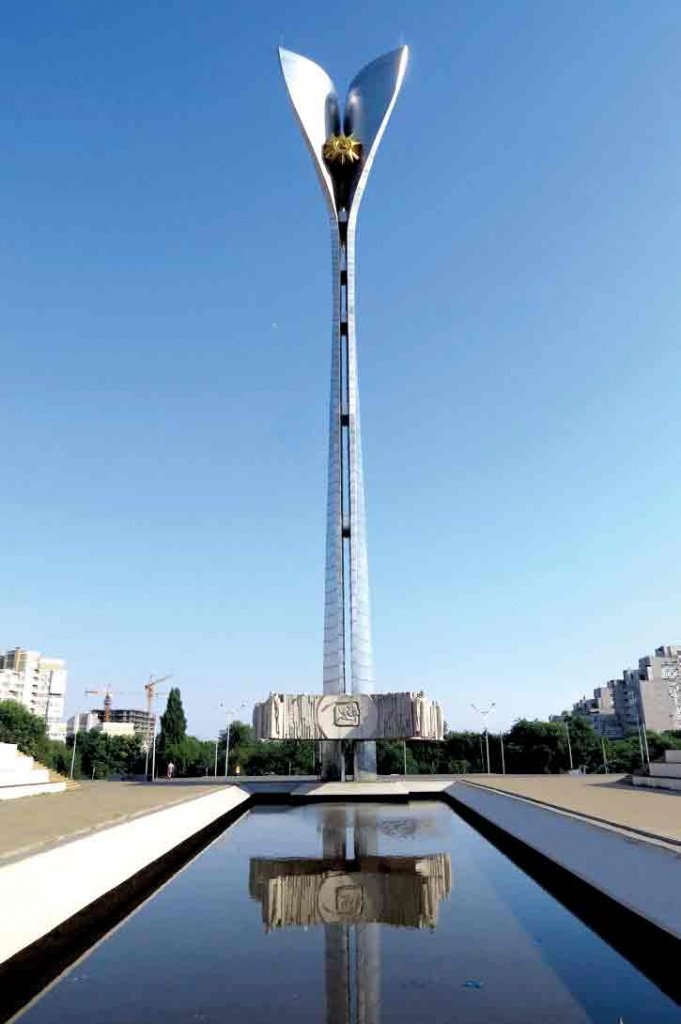

СМЫСЛОВОЙ ЦЕНТР этого самого крупного и технически сложного ростовского мемориала – 72-метровая «крылатая» стела из нержавеющей стали, увенчанная позолоченной фигурой летящей женщины и орденом Отечественной войны. Этим орденом за много лет до того, как стал Ростов городом воинской славы, были отмечены проявленные в военную пору доблесть и мужество его защитников, освободителей и простых жителей.

Наверное, не в последнюю очередь из-за этой самой стелы судьба всего мемориала на Театральной площади складывалась непросто. В пору моего детства, помнится, стоял здесь скромный гранитный знак, сообщавший о том, что на этом месте будет сооружен монумент в честь освободителей Ростова в Великой Отечественной войне. Такое решение приняли ростовчане, собравшись на митинг перед зданием взорванного драмтеатра вскоре после освобождения города в 1943 году. Путь от замысла к его воплощению занял долгие 40 лет.

В 1953 году, спустя 10 лет после освобождения Ростова, на открытом конкурсе, объявленном местным отделением Союза архитекторов, победил проект ростовчан: архитектора Николая Соколова и скульптора Рубена Шекера – стела, увенчанная красной звездой в лавровом венке и с колоннадой позади. Не самый сложный, надо сказать, вариант, да и решение традиционное... Вот только денег даже на такое относительно простое сооружение у города не было. Всем миром в ту пору выбирались ростовчане из послевоенной разрухи, на центральных улицах еще хватало развалин. В руинах стоял и театр, перед которым предполагалось поставить монумент. Не до мемориалов было, и проект отложили в сторону. На время – а оказалось, как это нередко бывает, что навсегда. Потому что в 1959 году был объявлен уже новый конкурс – на этот раз уже не областной, а всесоюзный.

Тем не менее и в этом конкурсе победа осталась за ростовчанами. Все те же скульптор Р. Шекер и архитектор Н. Соколов сотоварищи обошли сразу троих именитых столичных соперников. Один из московских проектов – гигантская винтовка со штыком, воткнутым в землю, – даже вызвал недоумение: уж очень диссонировало с изначально победной идеей мемориала.

Тем не менее и в этом конкурсе победа осталась за ростовчанами. Все те же скульптор Р. Шекер и архитектор Н. Соколов сотоварищи обошли сразу троих именитых столичных соперников. Один из московских проектов – гигантская винтовка со штыком, воткнутым в землю, – даже вызвал недоумение: уж очень диссонировало с изначально победной идеей мемориала.

В противовес этому новый ростовский проект представлял собой 37-метровую фигуру красноармейца с поднятым в салюте автоматом. Сам памятник должен был возвышаться посреди сквера напротив театра. Однако и этому проекту не было суждено воплотиться в жизнь. Снова все уперлось в банальную нехватку денег. На этот раз средства шли на восстановление разрушенного в войну здания театра им. Горького. С самого «верха» потребовали во что бы то ни стало восстановить архитектурный шедевр Щуко и Гельфрейха к 20-й годовщине освобождения Ростова. И задание партии и правительства было выполнено. Вот только очередь давно задуманного монумента отодвинулась еще на 20 лет.

ВЕРНУЛИСЬ к вопросу лишь в самом начале 80-х годов, когда развернулась подготовка к 40-летию освобождения Ростова. С подачи Ростовского горкома КПСС и при самом активном содействии тогдашнего первого секретаря обкома партии Ивана Афанасьевича Бондаренко Совмин дал отмашку новому циклу работы над памятником. Снова провели конкурс, в котором на этот раз победил проект московских скульпторов Иулиана Рукавишникова и Ангелины Филипповой и архитектора Николая Миловидова.

Надо сказать, проект москвичей еще на стадии эскиза встретил неприятие в творческих кругах Ростова. Напрягала «абстрактная» форма мемориала, его философский художественный подтекст: звонница из 12 колоколов, водоем, символизирующий донскую гладь, рельефы «Фронт», «Тыл» и «Мир»... И даже идея Вечного огня встретила возражения. Указывали, что один такой уже имеется в сквере имени Фрунзе – зачем второй?

Но основная критика сосредоточилась на стеле. Предложенная московской творческой группой форма иглы, вонзающейся в донское небо, казалась слишком уж непривычной. Многие ростовские художники и архитекторы полагали, что такой мемориал просто не выдержит соседства с построенным в 1913 году в стиле модерн зданием Управления СКЖД и «сталинским ампиром» жилого дома по другую сторону.

При этом как-то забывалось о конструктивистской громаде театра-«трактора» напротив. Да и то, что Ростов – это город, который всегда принимал и ассимилировал культуру разных народов – в том числе и архитектурные формы, в расчет не принималось. А ведь здесь у нас все всегда переплавлялось в неповторимый ростовский стиль.

Сопротивление пришло и с совсем уж неожиданной стороны. Недовольство высказали ветераны войны – те, ради увековечения подвига которых и замышлялся памятник на Театральной площади. Им не по душе пришлось само неофициальное название мемориала: «Ростовская Ника». Говорили, что сражались не за какую-то там Нику – пусть и считается богиней Победы, – а за Родину. Кстати, это ветеранское мнение в определенной степени повлияло на окончательный облик стелы. Женская фигура на вершине монумента утратила заложенные в проект мифологические черты, которые желали придать ей авторы, явно вдохновленные известной «Варшавской Никой», и стала больше походить на каноническое изображение Родины-матери.

УКАЗЫВАЛИ критики проекта и на технические сложности его воплощения. Последних, действительно, в ходе строительства мемориала хватало с лихвой. В ходе возведения монумента приходилось решать сложнейшие конструкторские задачи. Тормозила дело и нехватка нужных материалов.

Решение большинства проблем требовало титанических усилий разработчиков, строителей и монтажников. А что-то решалось и неформальным образом. Так, например, были «выбиты» три кило сусального золота на покрытие ордена и фигуры Ники. Чисто по-ростовски, через знакомых в третьем колене, добились выделения искомого дефицита вопреки генеральной линии партии на экономию драгметаллов.

Но до того момента, как вершина стелы засияет золотом под южным солнцем, было еще далеко. Все началось с банальных земляных работ на Театральной площади, радикально менявших её рельеф. В результате авральных трудов по известному методу «народной стройки» главная ростовская площадь была избавлена от обрыва с южной стороны, а по боковым сторонам будущего памятника возник своего рода амфитеатр. Для всего этого потребовалось насыпать несколько метров земли.

А в институте «Ростовгражданпроект» тем временем занимались проектированием стелы. Очень быстро выяснилось, что для того, чтобы превратить красивый эскиз в строгие, подкрепленные расчетами чертежи, надо решить массу сложнейших технических задач – причем не только по части строительной механики.

К делу пришлось подключать специалистов Ростовского вертолетного производственного объединения (РВПО) – нынешнего «Роствертола». Их помощь потребовалась прежде всего в аэродинамических расчетах. Ведь 72-метровая «крылатая» стела обладает повышенной парусностью и, будучи установленной, неизбежно примет на себя гигантскую ветровую нагрузку. Этот фактор обязательно следовало учесть при расчете динамической устойчивости всей конструкции.

Однако расчеты эти оказались настолько трудоемкими, что ростовским конструкторам пришлось обращаться в легендарный ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского. Туда привезли уменьшенную в 16 раз модель стелы, которую подвергли испытаниям в аэродинамической трубе. Только после этого конструкторам стало ясно, по какой методике вести расчеты уникального для тех лет сооружения.

ПОСТЕПЕННО появилась ясность и в технологии изготовления стелы. Но одновременно возникли и новые вопросы. Один из них касался станков и другого оборудования для изготовления главного элемента мемориала. Ведь отличалась стела чрезвычайно сложной формой. Прежде всего из-за своих «крыльев», которые надо было выполнить из громадных листов 40-миллиметровой нержавеющей стали. Чтобы придать им нужную «крылатость», листы надо было искусно свальцевать – выгнуть по очень непростому профилю. Все это было настолько сложно, что никто не испытывал желания браться за такую работу. На заводах-гигантах только руками разводили: нет ни оборудования соответствующего, ни мастеров.

И только на небольшом заводе монтажных заготовок в провинциальном Красном Сулине заказ приняли и пообещали за полгода его выполнить. И ведь справились сулинские «левши»! Так что если сегодня «ростовская Ника» возвышается над городом и встречает каждого, кто подъезжает к Ростову с юга, то этим мы обязаны умельцам со скромного донского завода. Жаль, имен их история монумента не сохранила. Да и относительно самого заводика местные жители уже путаются, не помня даже, где тот находился.

Потом к делу подключились ученые-сварщики. По их рекомендациям изготовили массивные изолирующие втулки. Тем самым удалось избежать появления так называемых блуждающих токов в местах сварного соединения разнородных металлов.

И, НАКОНЕЦ, СБОРКА. Стелу собирали со специально сооруженных стапелей, отчего издали она сильно напоминала готовящийся к старту космический корабль. Блок за блоком росла конструкция. А кульминацией сборки стал монтаж верхней части стелы – тех самых крыльев с закрепленными на них позолоченными фигурами. Вся верхушка тянула на сто тонн, и нечего было даже пытаться поднимать ее на такую высоту с помощью обычного башенного крана. Нужное подъемно-транспортное оборудование имелось только в Волгодонске. Там еще с конца 60-х годов местной достопримечательностью считались гигантские козловые краны, стоявшие в районе железнодорожной станции. Еще более мощные краны со временем появились на «Атоммаше». Один из них и доставили в Ростов на барже.

Вот как описывает кульминационный момент всего строительства тогдашний первый секретарь Ростовского горкома КПСС Борис Иванович Головец:

«Подъем должны были осуществлять рано утром. Монтажники меня попросили, чтобы на площадке никого не было. Примета, мол, такая, да и без начальства работать спокойнее. Я обещал не приезжать. И не сдержал своего обещания. Приехал на площадку в семь утра. Ника с орденом уже стояла наверху стелы, вся в отблесках сварочных огоньков»…

БЛЕСК золота и крыльев богини Победы и сейчас встречает каждого, кто подъезжает к Ростову с юга. Откуда в далеком 1943 году катилась к Дону лавина освобождения. Судьбы памятников складываются не менее захватывающе, чем судьбы людей. Как-то сама собой ушла вся критика, смолкли громкие споры – и превратилась стела на Театральной площади в один из символов Ростова – наряду с театром-«трактором», перед которым она высится, кафедральным собором работы Тона и «Тачанкой-ростовчанкой» на южном въезде в город.

Это не значит, конечно, что вся почти 35-летняя история мемориала складывалась безоблачно. Всякое случалось. В пору безвременья 90-х, когда выяснилось, что оставшийся без присмотра и, по существу, брошенный памятник медленно, но верно разрушается (тогда с его звонницы рухнул один из 12 колоколов), раздавались даже призывы демонтировать это «наследие тоталитарного режима». А заодно призывали снести и установленный рядом со зданием театра Горького уникальный фонтан Вучетича – дипломную работу учившегося в Ростове великого скульптора. Такие уж были то времена – все поверялось твердой валютой. И на долларовых весах какая-нибудь скульптурная бирюлька запросто перевешивала любой монумент.

Скульптурного хлама на ростовских улицах хватает и сейчас. Но Бог миловал – помог сохранить и подлинно значимое. Мемориал «Освободителям Ростова» на Театральной площади – из такого нашего достояния. Каждый год в памятные для города и страны дни приходят сюда люди. Придут они и завтра, 22 июня. Очередная годовщина начала Великой Отечественной войны отмечается повсюду как День памяти и скорби. Однако народный подвиг даже такой тяжелый день сумел сделать прологом величайшего торжества.

Стела на Театральной площади Ростова – она и об этом.